吴占良|征鸿念俦侣,欲去犹回睐——张裕钊于莲池书院之古文书法传承(二 书坛巨擘)

2023-10-26 11:07:07

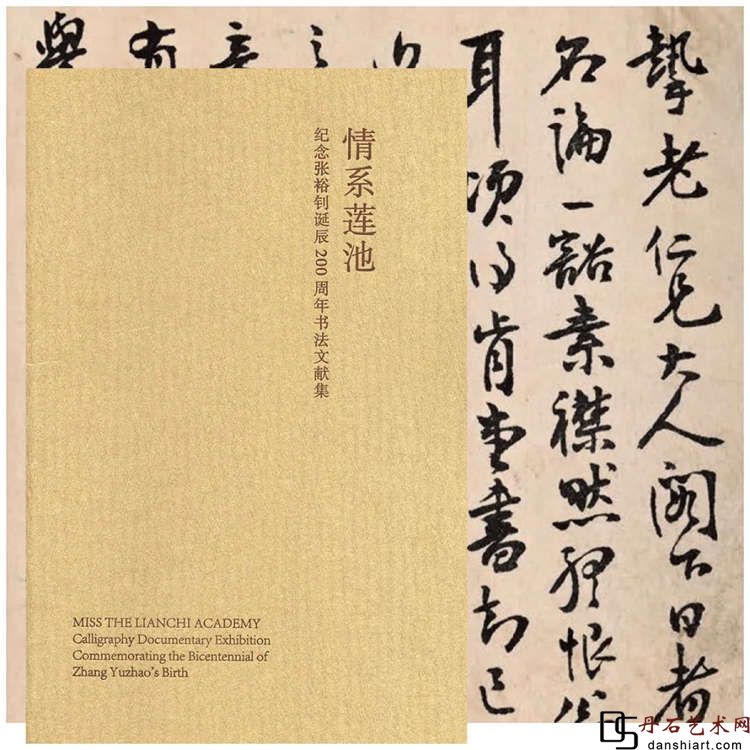

为纪念张裕钊先生诞辰二百周年,今由保定市文联、保定市文旅局主办,保定市书法家协会、保定市博物馆、莲池书院博物馆携手北京有美文化共同协办的“情系莲池:纪念张裕钊诞辰二百周年书法文献展”于2023年10月10-15日在保定博物馆举办。

情系莲池

纪念张裕钊诞辰二百周年书法文献集

本次展览共展出张裕钊及其友朋、同僚、师生精品文物、文献共计121件(套),通过“一代巨擘”、“师友情深”、“文脉相承”、“法传东瀛”四个部分,较全面地展示张裕钊先生的书法风采,展现张裕钊先生的文化贡献。并出版展览同名作品集《情系莲池:纪念张裕钊诞辰二百周年书法文献集》,收录本次展览的所有作品。

征鸿念俦侣 欲去犹回睐

——张裕钊于莲池书院之古文书法传承

吴占良

张裕钊以古文大家于光绪九年(1883)年二月接到署理直隶总督张树声代李鸿章关聘,主讲直隶莲池书院。张裕钊《上二兄》札云:

直督关聘已到,每岁修脯千金。闻书由龚仰迈、郭月楼收转,龚、郭必俟我来面交,我到之次日方始送来。故书院中久不得闻知耳。闻莲池风景颇佳,且藏书亦复不少,此差足娱也。[1]

四月,张裕钊由上海至天津:

我以月之初五日登保大轮船,初六日寅刻开行,于今日午刻安抵天津。途中惟初六、初八两日微有风浪,亦未至摇撼,殊不足为意。初七日渡黑水洋,则天朗气清,风恬浪静,同行者皆以为此最不易得之事,殊可喜也。[2]

乘船过白洋淀至直隶省治保定:

弟以十二日由津启行,十六日晚间舟抵保定,十八日入居书院,眷属均平善,一切风土人情亦甚相安。惟凡一日食用颇觉昂贵,应酬亦殊浩穰,不及金陵之省俭耳。[3]

光绪十四年(1888)十月原路回上海,转至湖北江汉书院任讲席。

其在莲池书院六年,学养深醇、道德文章为人景仰,以古文词、书法传于诸生,并以直隶省城地理之冲要,广得交游,学术斐声中外,其古文词、书法益得弘扬。

今日之莲池书院 摄影/侯麟

二 书坛巨擘

(一)

张裕钊书法之演变应从其科举说起,应制科举必工小楷。诚如康有为《广艺舟双楫》赞美馆阁体小楷所云:

缩率更、鲁公于分厘之间,运龙跳虎卧于格式之内,精能工巧,遏越前载。此一朝之绝诣,先士之化裁,晋、唐以来,无其伦比。

同、光之后,欧、赵相兼,欧欲其整齐也,赵欲其圆润也。家之用,欧体尤宜,故欧体吞云梦者八九矣。然欲其方整,不欲其板滞也,欲其腴润,不欲其枯瘦也。故当剂所弊而救之。[19]

张裕钊其从入学至道光二十六年中举,后应学正试及主官办书院,从未离开馆阁体的书写和教学。虽清中期崇北碑之风起,然科举不取,应试者无以北碑书写者,裕钊师生亦然。(张裕钊中年小楷多钟繇法,晚年已见北碑笔意)其光绪十五年(1889)二月一日有诲次子张浍札:

寄归大卷,殊可观,所欠者光润及未能十分匀净耳。其意格娴雅笔势开展而劲挺沉著,并间架亦十得五六。此数者皆胜于时贤,更能光匀入格,则定列高等矣。[20]

光绪壬辰(1892)四月十六日《与张浍札》:

孝栘寄归所作起讲、试帖均属可造,其所写白摺尤有秀整之致,甚有与馆阁一派相近,颇可喜也。[21]

此已是裕钊晚年,何曾反对馆阁书体? 而求其字法之“匀净、开展、沉著”,贯彻于裕钊书法一生之实践。

其早年行书师法米芾,功力深厚,不做米之跳跃状,又札稿见董其昌法。

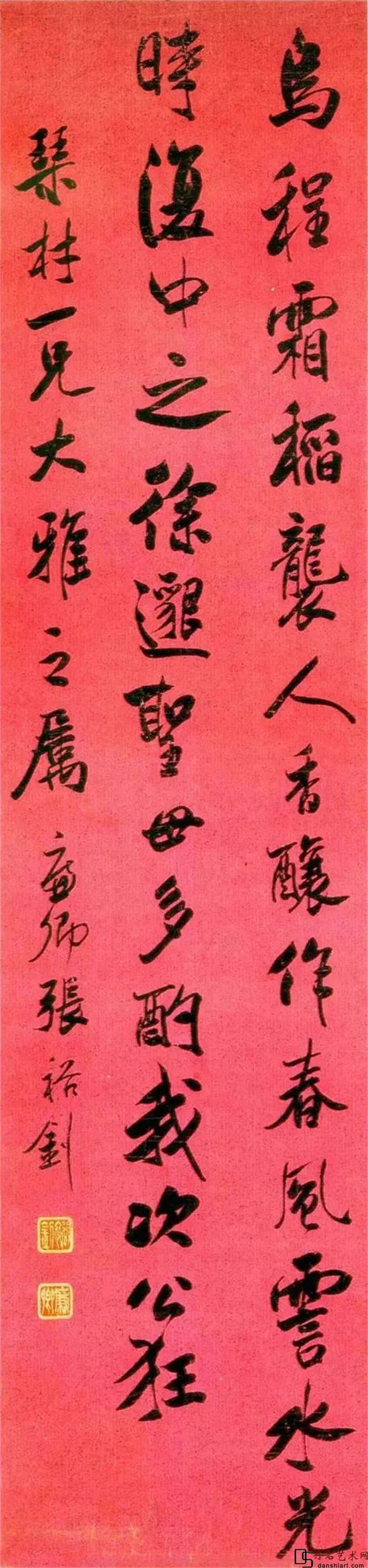

张裕钊 行书苏轼《赠孙莘老七绝·乌程霜稻袭人香》句

张裕钊 行书苏轼《赠孙莘老七绝·乌程霜稻袭人香》句

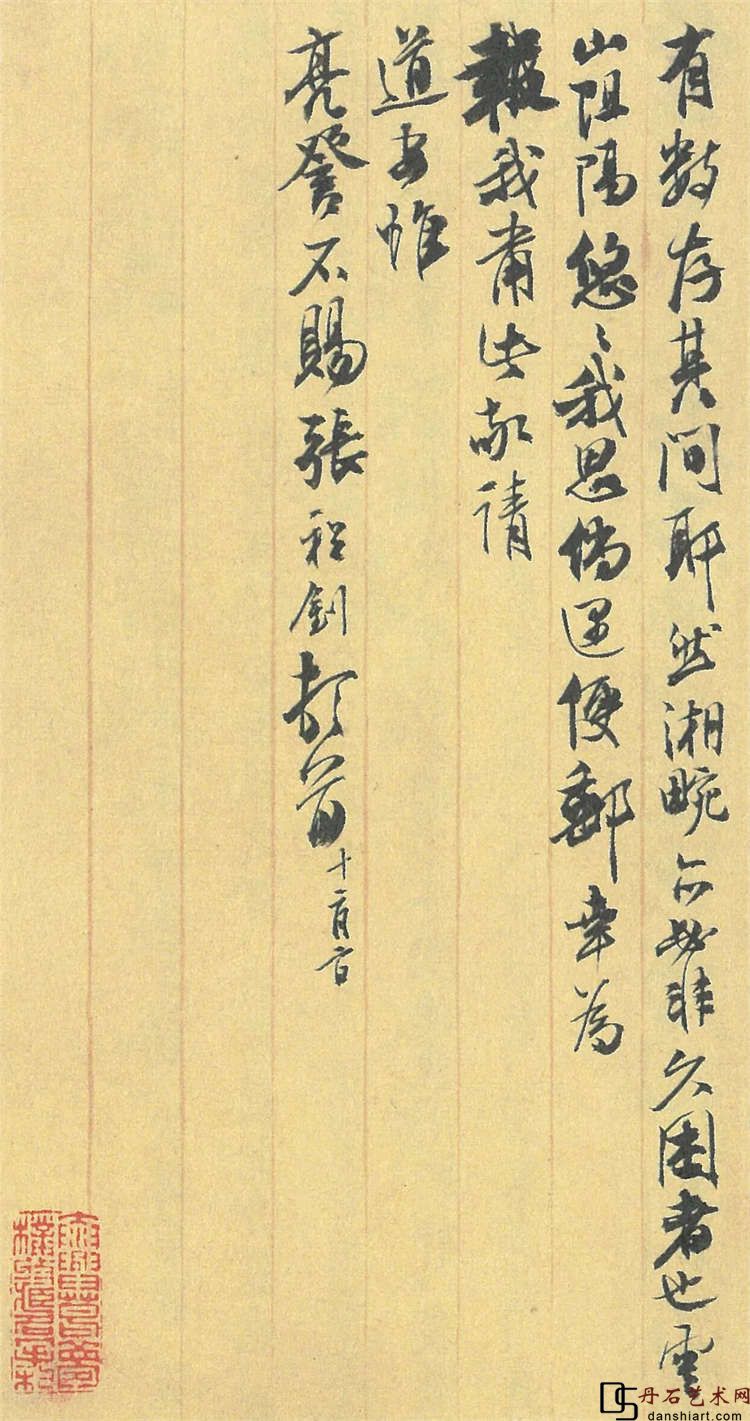

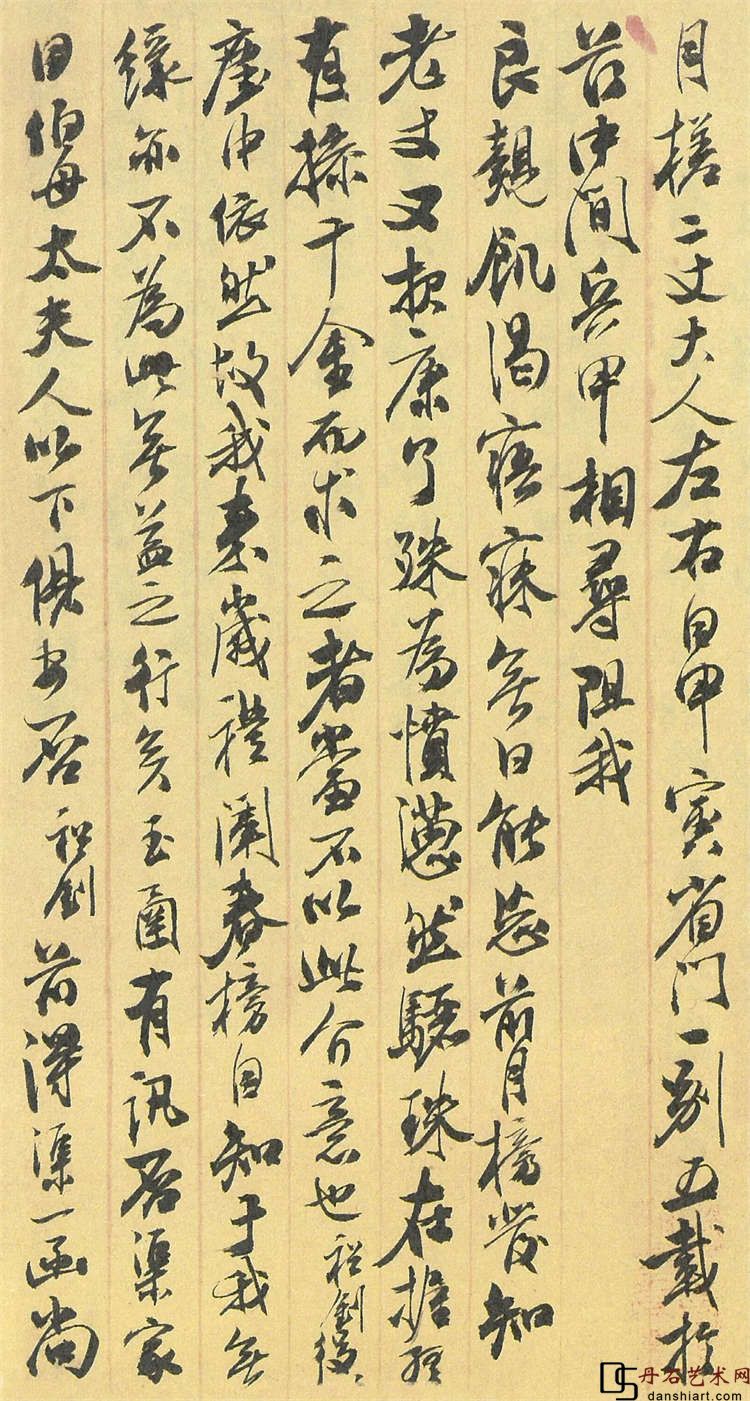

张裕钊《致月槎》信札(其一)

张裕钊《致月槎》信札(其一)

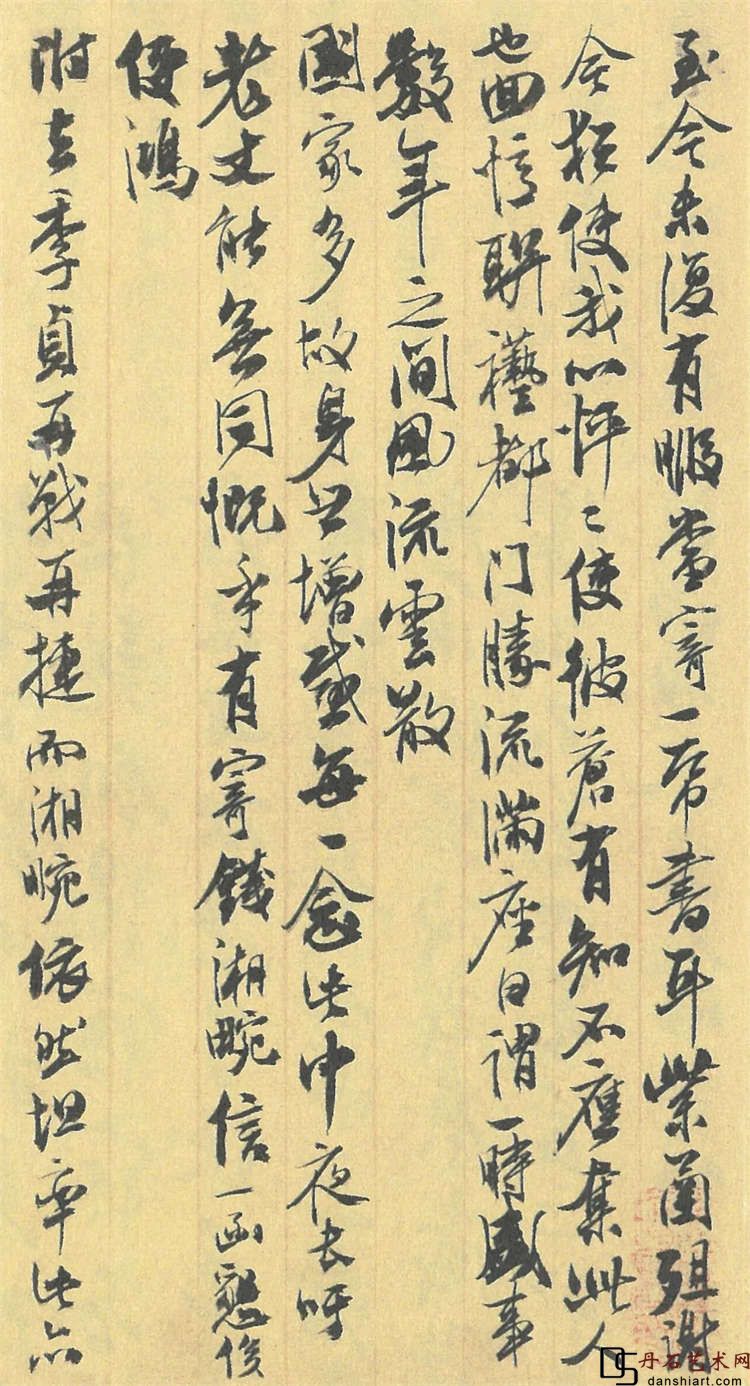

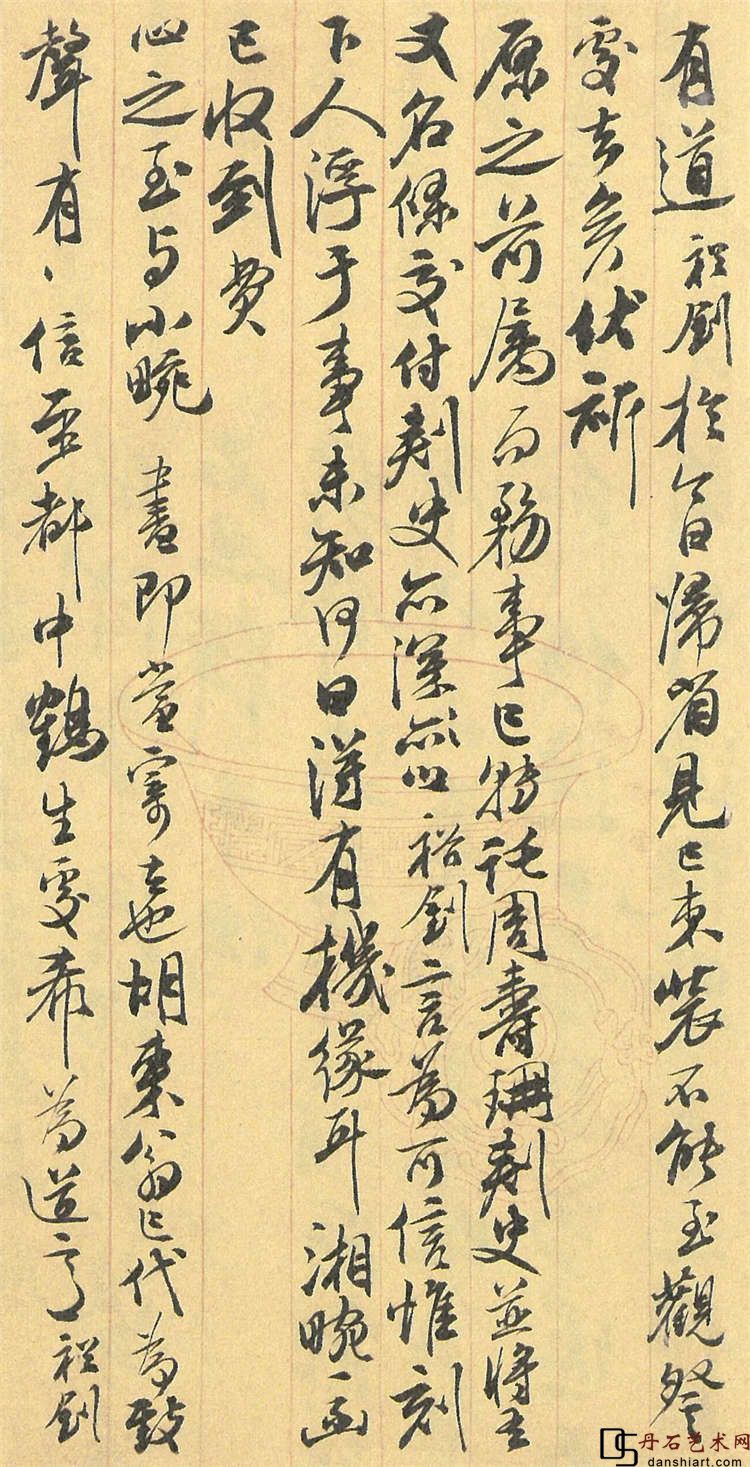

张裕钊《致月槎》信札(其二)

张裕钊《致月槎》信札(其二)其最重楷法,除唐人欧阳询诸家外,师北碑最早为《吊比干文》。宣统二年庚戌(1910)七月,郑孝胥应寿彤嘱题张裕钊楷书《日课》二纸:

廉卿先生盛称《吊比干文》。世无原拓,张谓即翻刻者亦佳。又喜日本制笔,以为得古法,日笔麄犷,近于各省狼毫水笔。

书各有态,要以味饶于势为佳。廉卿先生笔笔取势,微有张脉偾兴之憾,然其高出流俗远矣。[22]

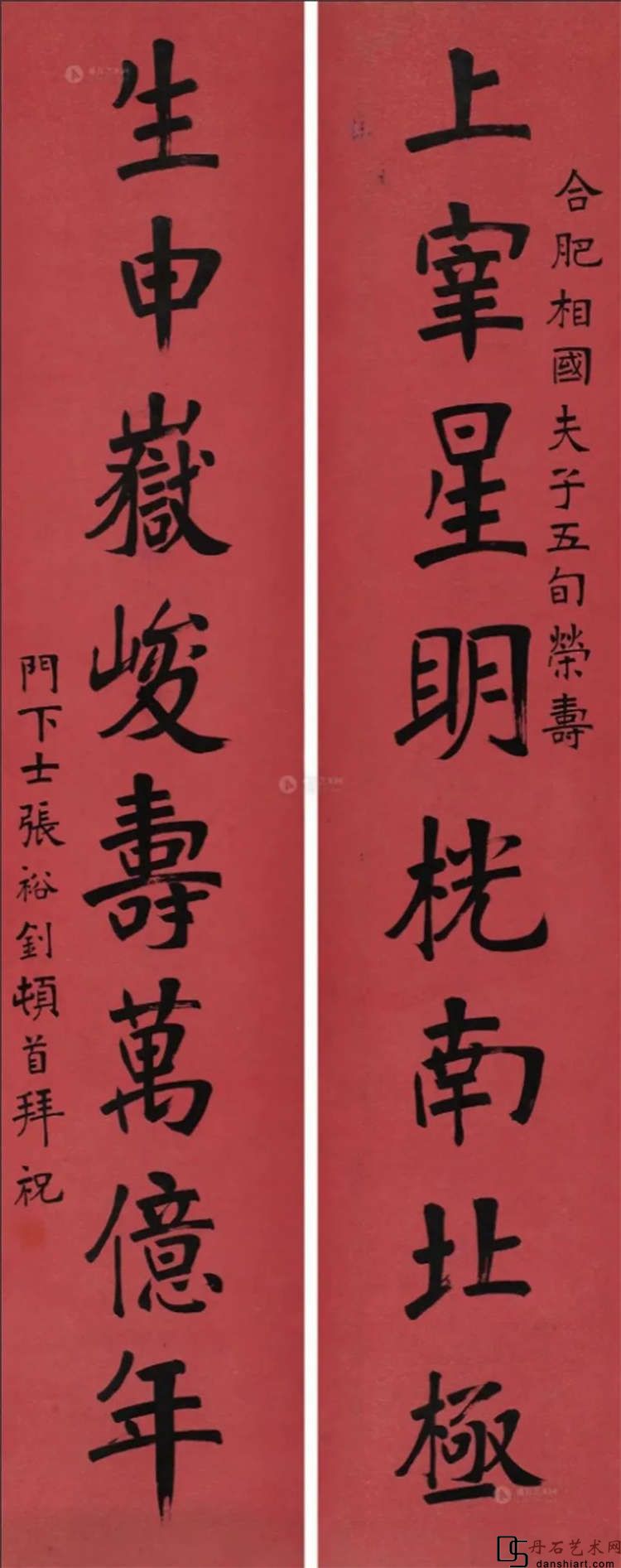

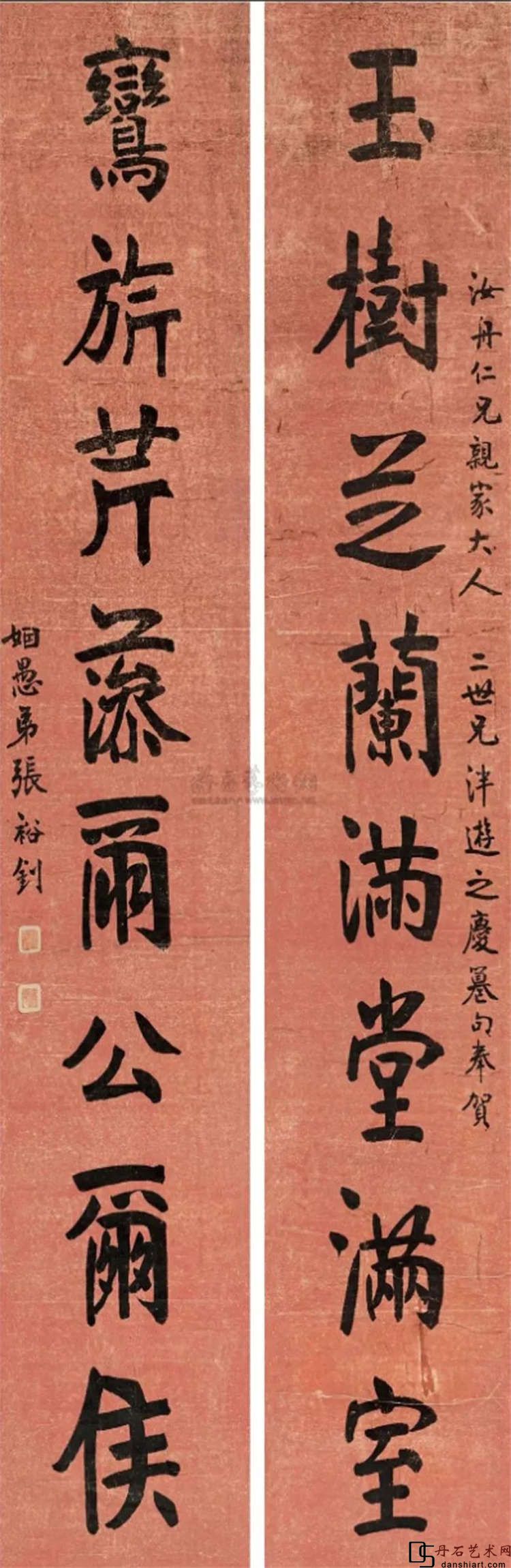

从二跋语知裕钊法《吊比干文》,喜用日本笔。如同治十一年(1872)书《寿李鸿章五十》[23] 及《贺汝舟仁兄亲家二世兄泮游之庆》[24] 联句,为学《吊比干文》之代表作,弟子张謇早年即习此风格。

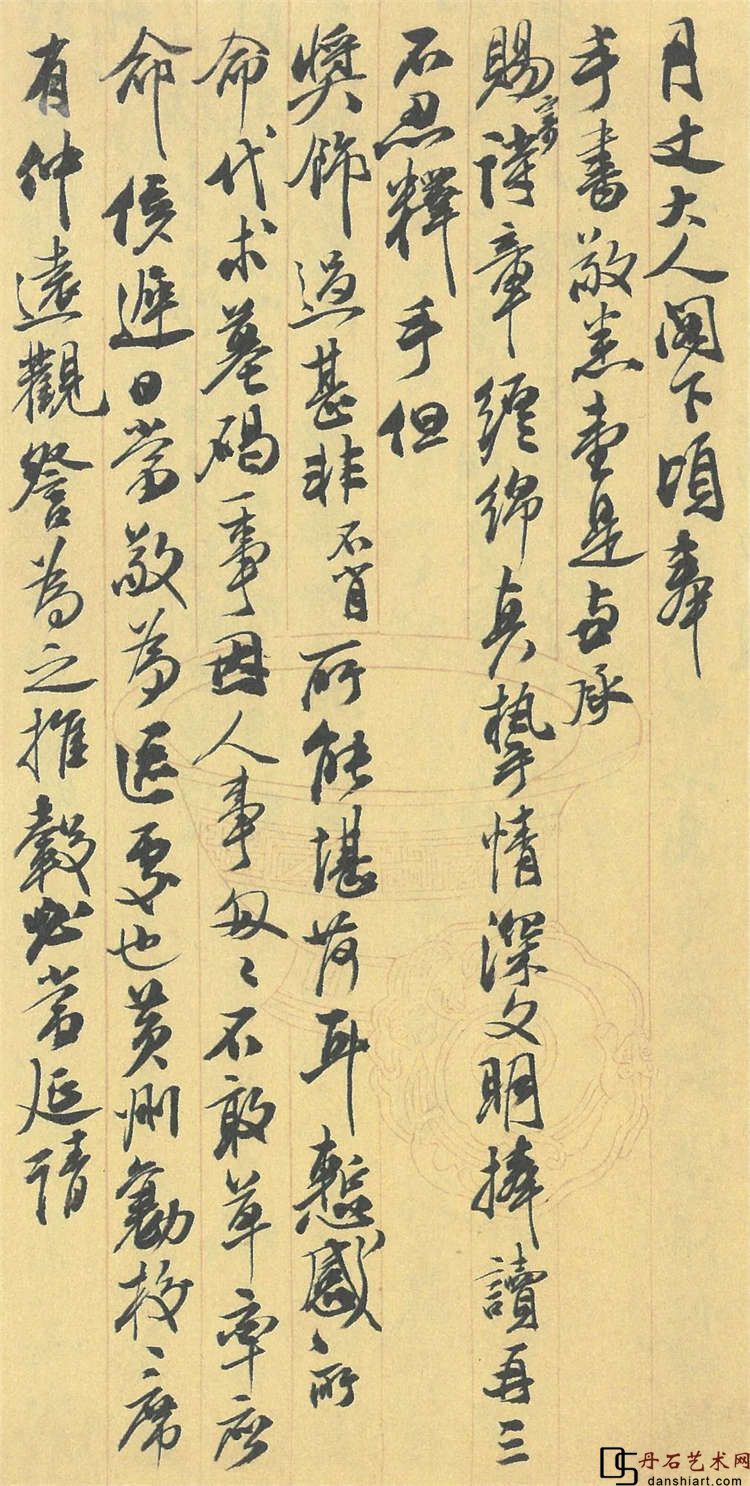

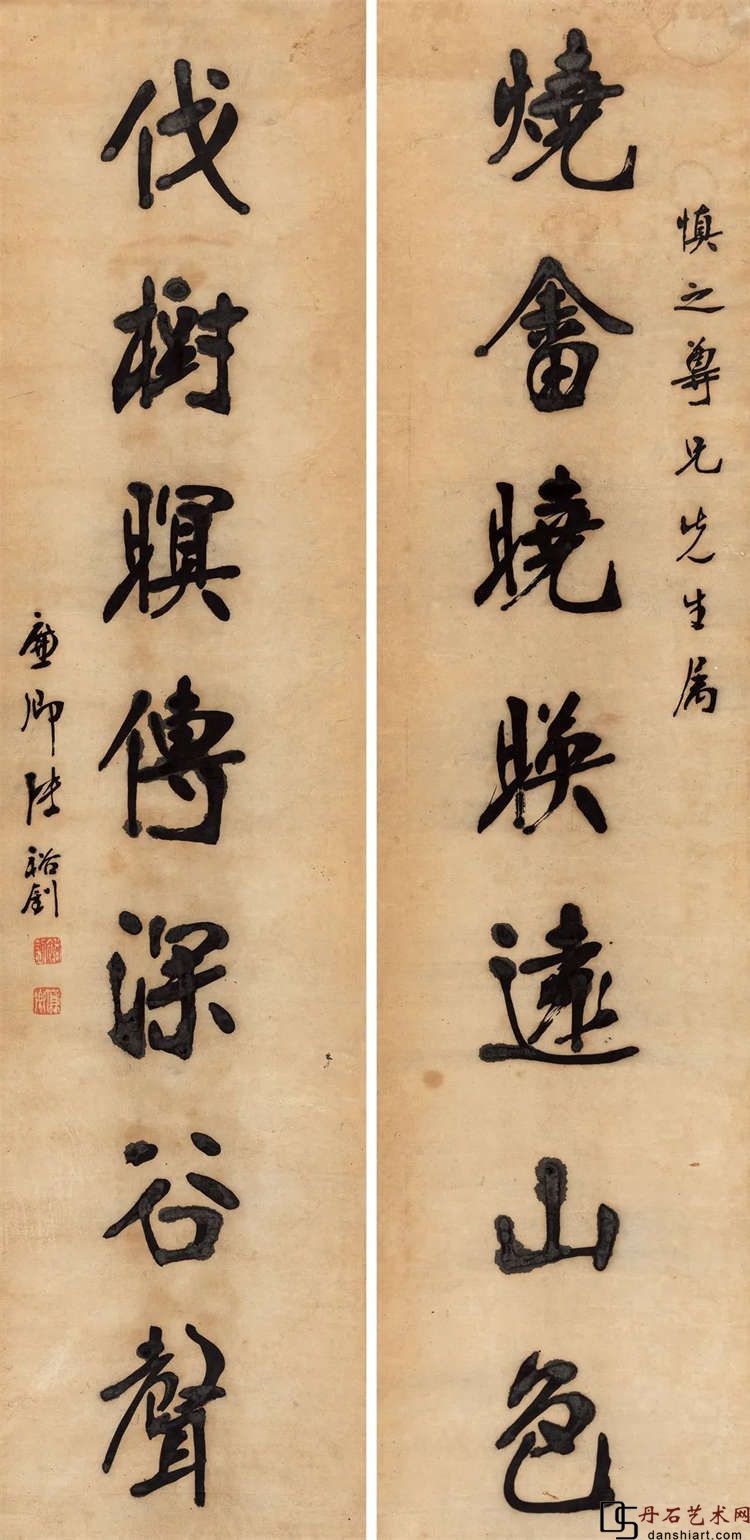

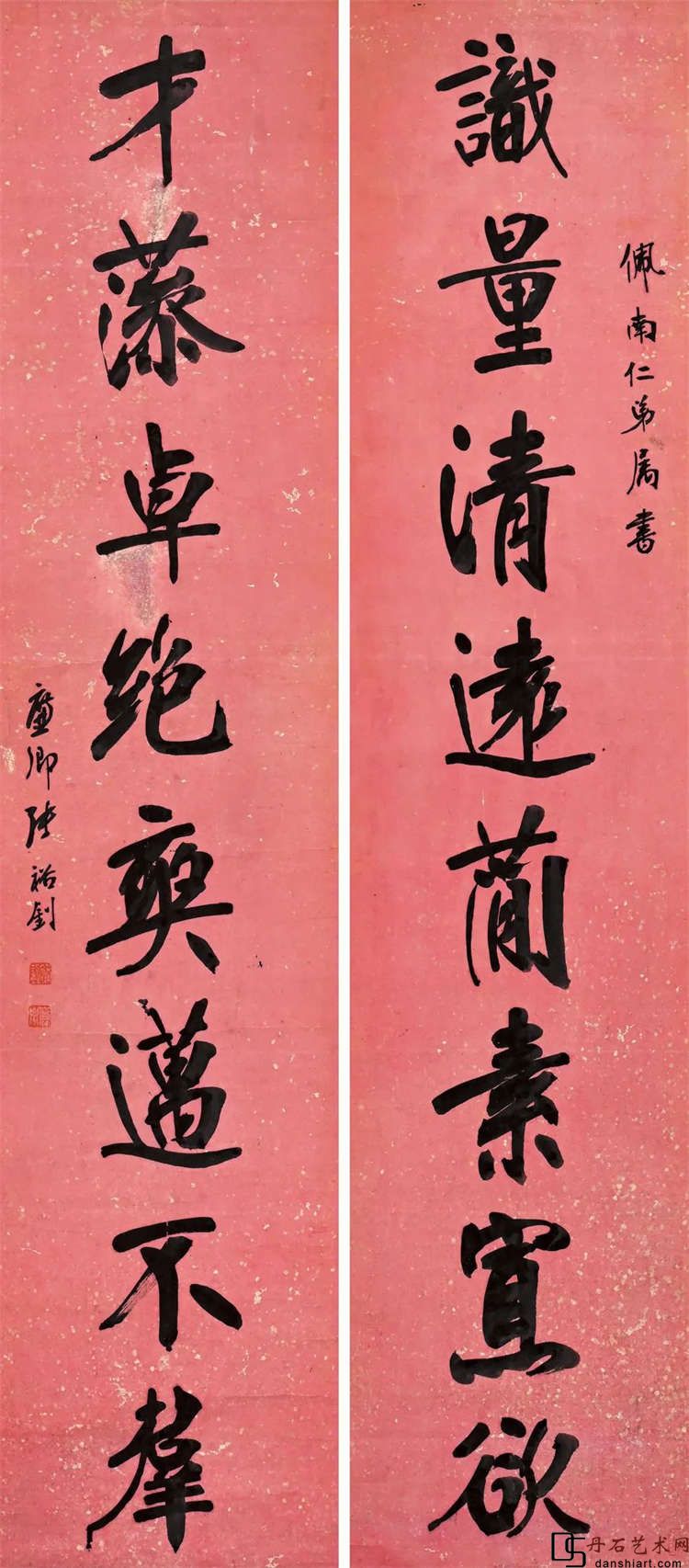

张裕钊 同治十一年(1872)寿李鸿章五十联

张裕钊 贺汝舟仁兄亲家二世兄泮游之庆联句

后裕钊参《张猛龙碑》,并嘱日本门人宫岛大八习之,再传上条信山亦是,亦有专习裕钊体者。暮年,张裕钊仍临习欧阳询《皇甫君碑》《九成宫碑》,用以规整其用笔、结字。其大字行草或小行草多存楷法,我名其行、草为“楷行”、“楷草”。

张裕钊于北碑之说并不专意,只从法言,其有诗不同意董其昌、姚鼐所倡言之由画而书法之南北宗。先言:

姚惜抱《论书绝句》第三首云:雄才或避古人锋,真脉相传便继踪。太仆文章宗伯字,正如得髓自南宗。余谓太仆与史公诚可谓具体而微,若宗伯书以右军笔法绳之,正乃同床异梦耳。

诗:

真脉从来几辈知,虚名休被古人欺。

南宗自有麒麟髓,其奈华亭证解支。[25]

张裕钊肯定了太仆归有光对司马迁的继承,而华亭董其昌对南宗为正脉的证解已支离了。张裕钊无书法碑、帖之别,只言正法。

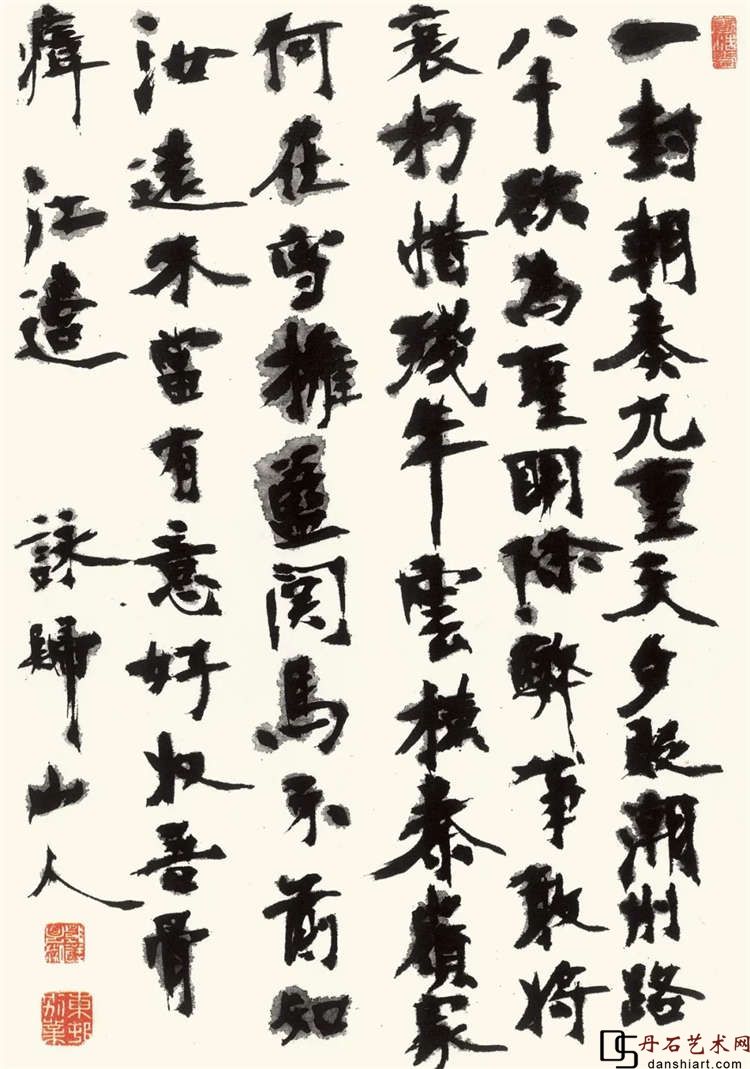

宫岛大八 行书韩愈《左迁至蓝关侄孙湘》

后世誉扬张裕钊最盛者为康有为:

本朝书有四家,皆集古大成以为楷。集分书之成,伊汀洲也;集隶书之成,邓顽伯也;集帖学之成,刘石庵也;集碑之成,张廉卿也。[26]

湖州沈刑部子培,当代通人也,谓吾书转折多圆,六朝转笔无圆者。吾以《郑文公》证之,然。由此观六朝碑,悟方笔无笔不断之法,画必平长,又有波折,于《朱君山碑》得之。湖北有张孝廉裕钊廉卿,曾文正公弟子也,其书高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而意态通峭特甚,其神韵皆晋、宋得意处,真能甄晋陶魏,孕宋、梁而育齐、隋,千年以来无与比。其在国朝,譬之东原之经学,稚威之骈文,定庵之散文,皆特立独出者也。吾得其书,审其落墨运笔:中笔必折,外墨必连;转必提顿,以方为圆;落必含蓄,以圆为方;故为锐笔而实留,故为涨墨而实洁;乃大悟笔法。……临碑用包慎伯法,慎伯问于顽伯者,通张廉卿之意而知下笔、用墨,浸淫于南北朝而知气韵、胎格。[27]

康有为 行书五言联

沈子培即沈曾植,最喜裕钊书,多与贺涛探询裕钊笔法,借裕钊字以观,后光绪戊子(1888)七月,裕钊携次子张浍由保定至京参加顺天乡试,沈氏与袁昶(字爽秋)谒裕钊,沈求得裕钊楷书四屏、斋额应在此时。康氏一生服膺沈氏,于裕钊书法之证悟当出于沈氏之诲示。

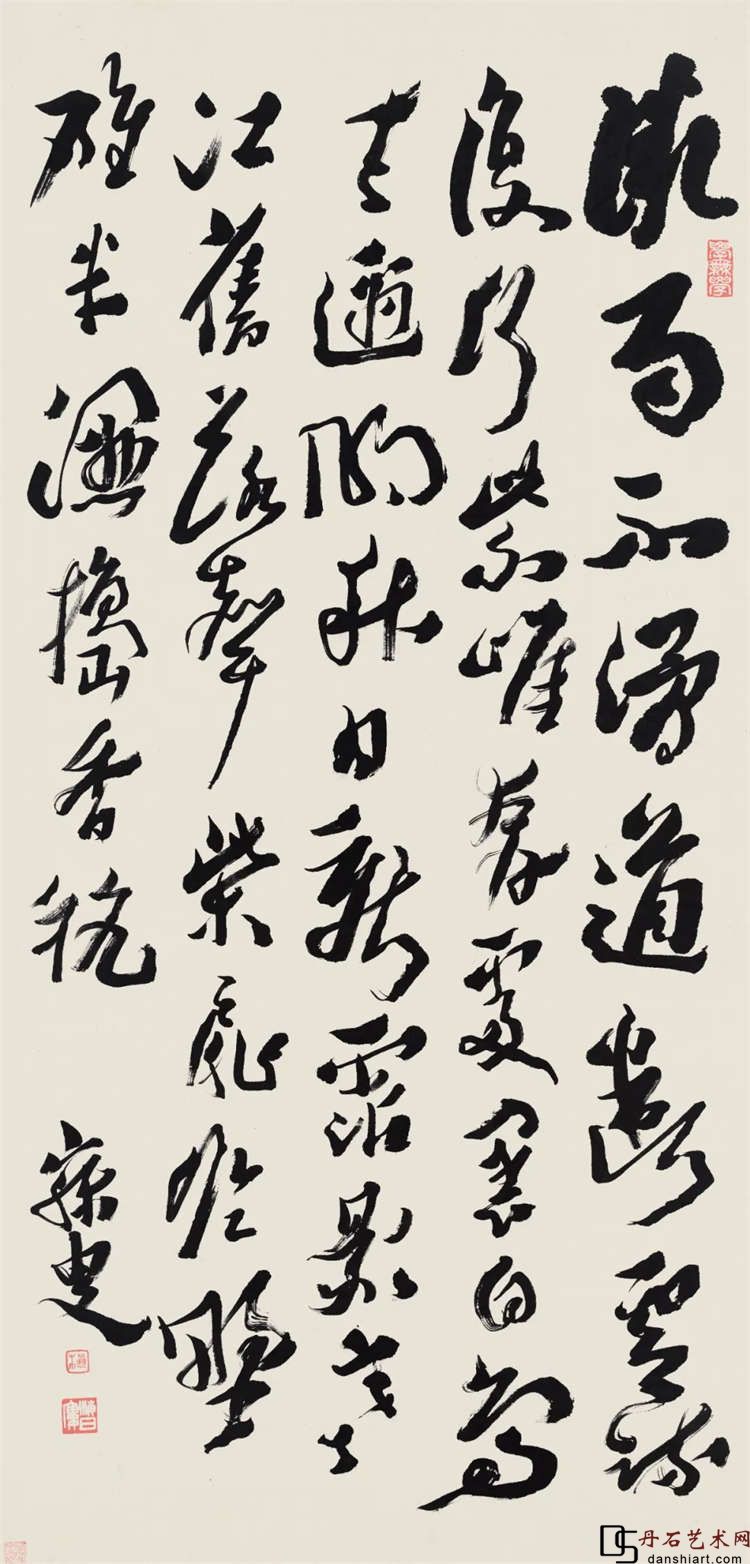

沈曾植《草书杜甫诗》

(二)

张裕钊一代书法巨擘,而其书论未及自撰谢世。其于门人、家人多有自信之语,与次子张浍曾言:

我近日作书,益有得心应手之乐,自度竞欲突过唐人,即不能,亦当与欧、褚诸公并驱争先。此事我胸中已确有把握,殆非妄言。[28]

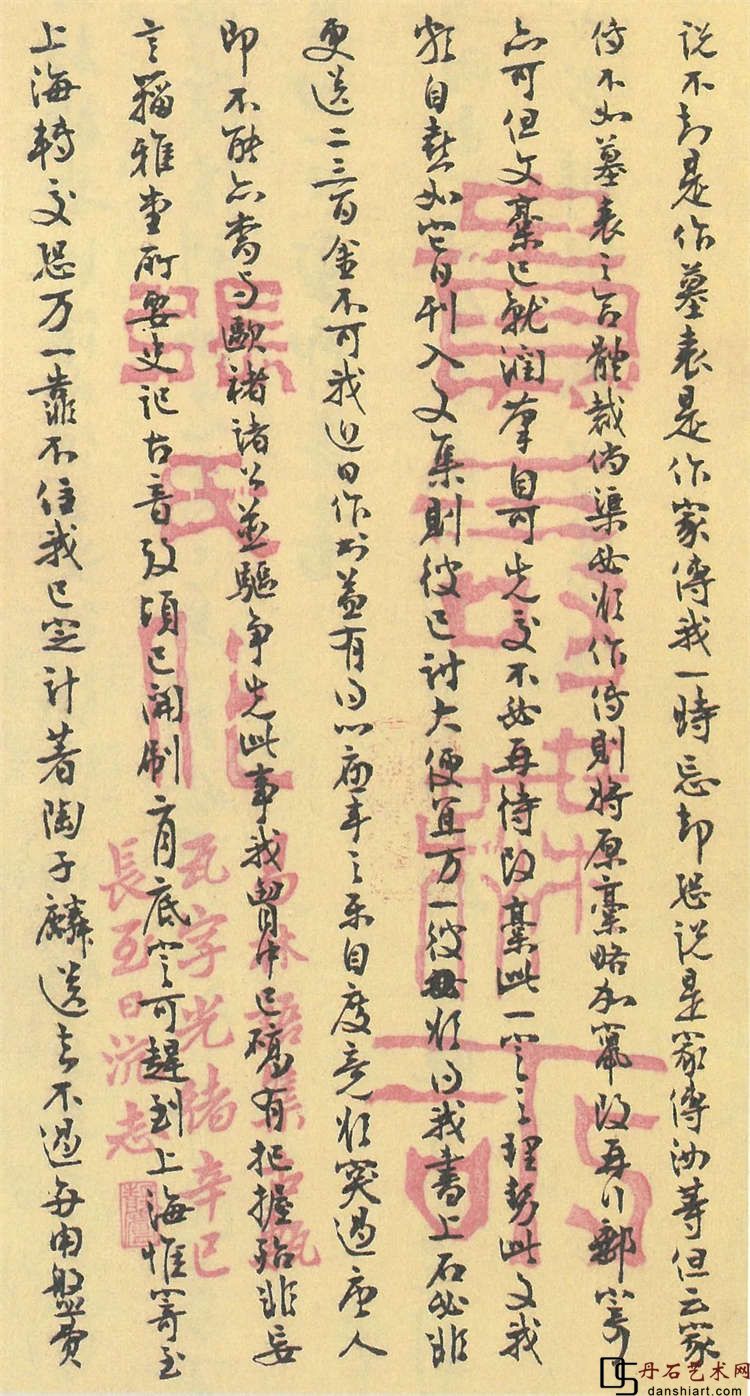

张裕钊致张浍信札

张裕钊北来主持莲池,后辈学人中在京城者袁昶、沈曾植、郑孝胥最重其书法,蒙袁问询笔法,书论得以留存。

光绪二十一年(1895)正月,袁昶作《记生平师友行谊》言:

山长张廉卿裕钊,武昌人,临《吊比干文》《礼器碑》五十年,得其骨格。[29]

二人相识早在同治辛未(1871)年,袁记:

同治辛未长夏,予报罢出都,游白门,主从外舅薛桑根先生惜阴讲院。一日使相曾文正招李小湖山长联琇、范鹤生吏部鸣输及桑根丈宴集莫愁湖上。张廉卿裕钊时主讲一小书院,预焉。……又顾廉卿曰:“今日两大山长在坐,可云大山宫小山矣。”曝然放仗而笑。桑根先生归以语予,追忆其事。[30]

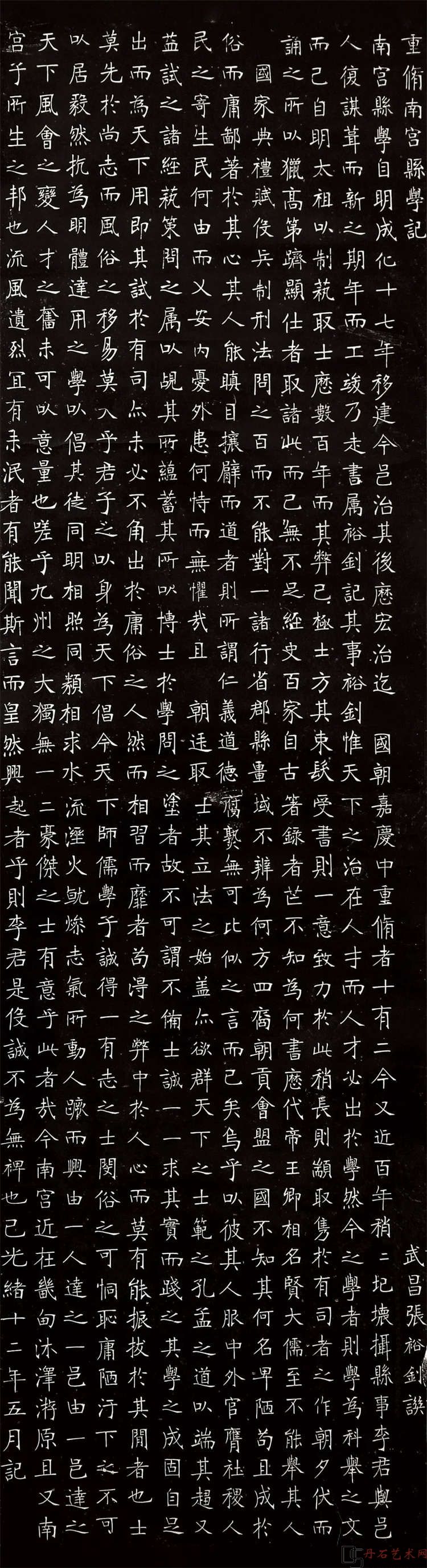

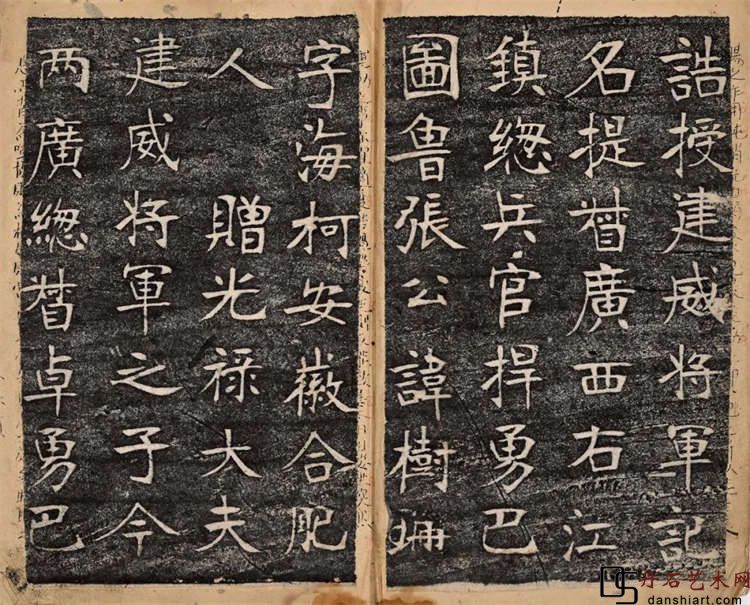

张裕钊 《重修南宫县学记》整拓本

光绪乙酉(1885)八月,袁昶有保定之行,记见张裕钊事:

张廉卿先生名裕钊,武昌人,道光末考国子监学,录考官为曾文正公。文正得其卷,出语人曰:“曾子固复出矣”。后廉翁治古文甚勤,依文正于江南节署,雅为公所器厚。

廉翁口不臧否人物,不谈时事,有先辈风度。今日枉过村舍,忽慨然言之,所言极中时病,非书生迂阔语也。

廉翁有一帖云:“弩如流金下注,磔如居舰冲(一作凌)波。掠如饥鹰捩影,侧如跃虎蹲厓。啄如利箭破的,勒如长剑决云。跃如荓蜂出虿,策如潜虬跃渊。折如曲流赴壑,弋如壮士挽强。"此论八法,亦可谓妙于形状。

又一帖云:“凡古人文字,必译其字句,以考其志义之所归;审其声音,以追其神志之所趣。用此二者,精密以求之,虚静以体之,则思过半矣。”此必湘乡公相传之言。朱子云:温公答一学者书,举《荀子》四句曰“诵数以贯之,思索以通之,为其人以处之,除其害以持养之”,视此说更周匝。[31]

此记并识语于张裕钊受知于曾国藩及对书法之永字八法、读书之认识至为真切。

此行,袁昶有诗为赠,张裕钊作《次袁爽秋郎中昶见赠原韵》:

别来不记几寒暑,憔悴时危一老翁。

旧雨偶同云会合,真愁能与雪消融。

王城浩浩著君隐,世路悠悠谁我同。

百感纷纭从扫却,且拚烂醉荔枝红。[32]

乙酉十一月,袁昶记:

闻张廉翁每晨早起,临《礼器碑》一通,率反复有字而后易纸,不轻为人作八分,然大楷由是日进,瘦劲有力,何猿叟后不易得也。能深入篆籀法,然后工作隶,能精通隶势,然后工作大楷,能下笔深于楷,则然后可纵笔为行草,古人学艺事,厘然有次叙,绝不相乱。此取法上乘乃得中乘之诀也。若入手便学《争坐位》《岳麓寺》《韭花帖》者,不可与言书,此非予一家之秘言也。[33]

光绪丙戌(1886)五月,袁记:“得张廉老保定手书,兼惠作草隶四纸,风致萧散。郑道昭、丁道护乃今复见之。”[34] 袁氏评价至高,裕钊“草隶”之作今不多见,而袁氏比之笔力同于北魏郑道昭、隋之丁道护,以见裕钊之北碑取益和功力之深厚。

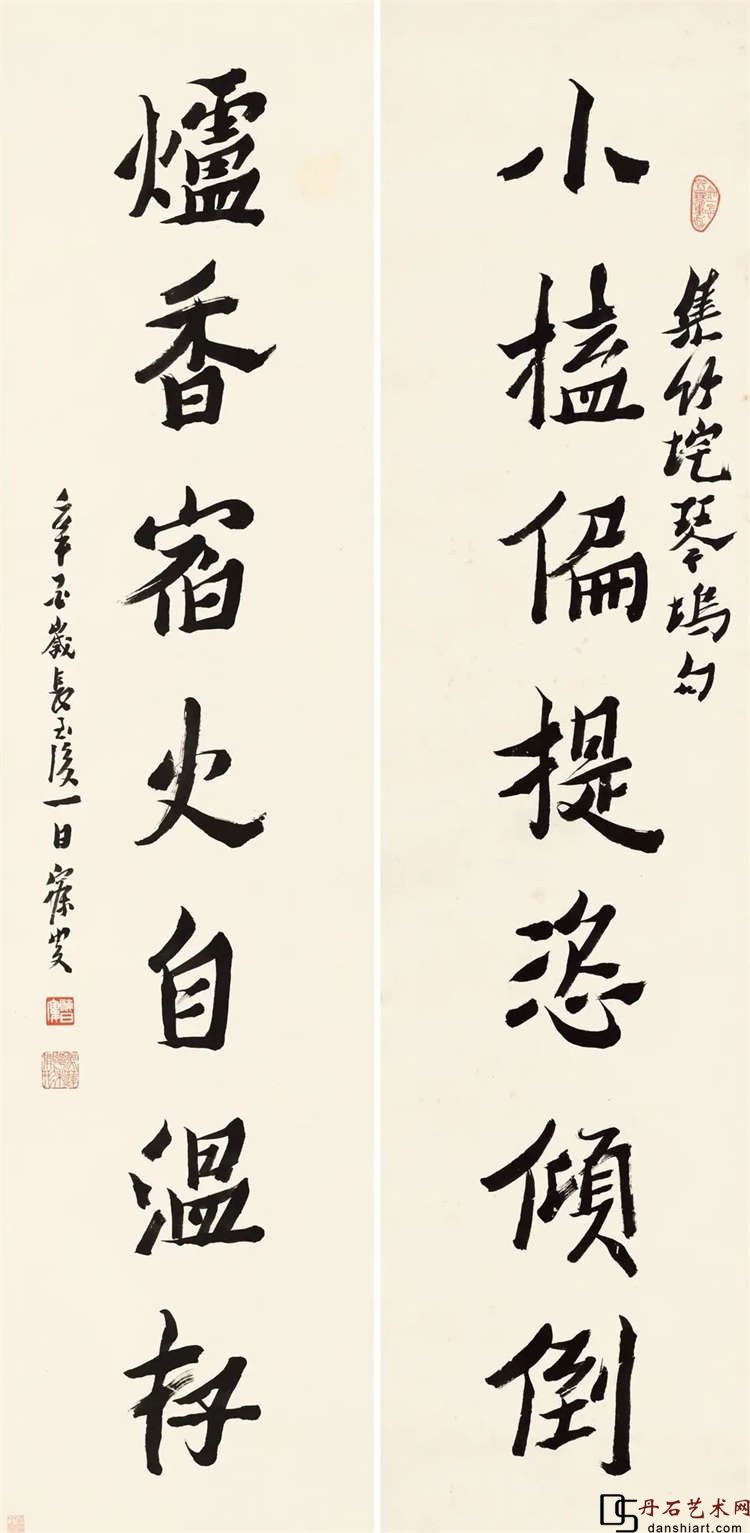

张裕钊 行书七言联

光绪戊子(1888)七月,张裕钊进京,次子张浍应八月之顺天乡试。袁昶记:“晤张廉卿山长,云明年将移主鄂中江汉书院,动南归之兴矣。偶谈及金人竹溪党文献公篆分之工,近代罕有其匹。”[35] 党文献为党怀英(1134—1211),字世杰,号竹溪,谥文献。以见张、袁见识之博。八月,袁昶数次拜见裕钊,问笔法,记下了最珍贵的张裕钊书论:

诣张廉卿先生,乞写先茔墓道刻石。

诣廉翁,叩笔法。廉翁论包安吴言执笔,名指力与大指相敌,乃有佳书,及始《艮》终《乾》之诀甚善。《巽》《艮》《乾》《坤》以每字波折起讫之左右上下方位喻之。第言转笔之法,尚未详悉。又,每绎省字之精神团结,气势磅礴,全在笔先空际盘纡之处,未落纸时,状如怒貌抉石,渴骥奔泉;已落纸时,则如蜻蜓点水,轻燕掠波,乃有奇趣横出,若力悴纸上,意尽画中,斯佐史之奴书,徒见嗤于达者。顷为子培述此语,子培复释之云:画前不沉著,则无由摄势远意险之妙;落纸时,不宕逸则无以发神劲韵隽之趣。廉翁本意殆欲以至朴寓其至巧也,艺非天机精者,不能入神,故如是夫。

廉翁又云:世传王子敬执笔,右军从后掣之不动,决其当以书名世。此执笔贵紧也。东坡则云,执笔无定法,要使虚而宽,然书之功候既知平正,务追险劲,既得险劲,复归平正。玩其神理,非入手尚紧,渐入宽和者不能臻此境。然则偏尚紧与偏尚宽,皆非古人真诀也。《庄子》称轮扁斫轮,甘若疾徐之间,得心应手,非他人所能喻。然哉!然哉!

又云:小篆,丞相之后少温为绝学,次则党竹溪,宋金以来诸家莫及,唐初韩、蔡盖郐矣。隶则中郎以前,诸碑神妙不测,至魏之《上尊号》《受禅》两碑或云钟或云梁,工力已不逮远甚。晋代分书,《任城孙夫人》及《太公望》二石仅存,玩彼笔势,庸峭有余,虚和不足,殆世运为之也。去汉未远者尚尔,况自后魏《中岳嵩高灵庙碑》《陇东王感孝颂》以下乎。草惟右军为得伯英、征西之妙。汴宋以来,日趣狂怪,点画章法无闻焉尔。此三者,皆广陵雅操,难于嗣响。故己惟肆力于真、行二体,良以专精真、行,或可运篆势、分韵、草情融裁变化其中,以自成一家之气格。生晚俗薄,俭学寡徒,凡才地积养之,故秘授脉络之蕴,癖嗜孤诣,重内轻外,一时雅尚,受敕荣遇,是数者均不逮古人辽(疑为远)甚,而妄晞兼长,必至两绌。寿陵拙步,苎萝丑颦,坐为达人嗤鄙,岂智者为之哉?(袁昶按:予顷读庾子慎《书品叙》。庾生齐梁之间,其所品藻亦舍篆籀而甄录正草,益证廉卿之说不孤。古近自当存断代之意,非低心逐时趋也。)子培来,共观磁州《无量义经》,北齐石刻,嘉定钱氏、阳湖孙氏、青浦王氏皆未著录。字势壮丽,似水牛山《文殊经》,而浑穆不逮,取径巉秀,箭锋相直,颇有人马应弦之韵。[36]

送张廉老行,九、十之交,将归鄂中矣。谈次因述道光中在京士大夫,唐确慎诸公道艺切劘,后各有成就,诚极一时之盛也。又述巴陵吴南屏年垂八十,刻成《柈湖诗文集》,殊得震川归氏神理。晚游长沙而殇,遗令不受赙赠,以诗文挽者,令子孙拜受,此老风流,亦复个月韵泽于古训者,动与俗异,殊可思也。[37]

记中可悉廉卿赞赏包世臣执笔“名指力与大指相敌”及"始艮终乾”之善。欲求字之精神团结,气势磅礴,“全在笔先空际盘纡之处”。沈曾植补说,袁又补裕钊本意为“殆欲以至朴寓其巧也”。

徐世昌 草书杜甫诗

又谈王献之执笔紧、苏东坡之虚而宽,论曰“玩其神理,非入手尚紧,渐入宽和不能臻此境”。可谓实践有得之言。

又言书史,论篆、隶、草之演进,“故己惟肆力于真、行两体,良以专精真行,或可运篆势、分韵、草情融裁变化其中,以自成一家气格。”夫子自道为什么自己专心于真、行二体,事实上亦是,裕钊真、行二体融篆、隶、草于其中,自然而不露痕迹。先生自信于此,故敢言与“欧、褚并驾”矣。可想当时张裕钊、袁昶、沈曾植读碑、探求书法之乐。袁昶附记裕钊论文及前辈掌故,汲汲问学之情,令人慨叹。

张裕钊晚年本欲作文论书,惜未成文,日常以心得语于师友间者,幸有袁昶笔记留存,无憾矣。

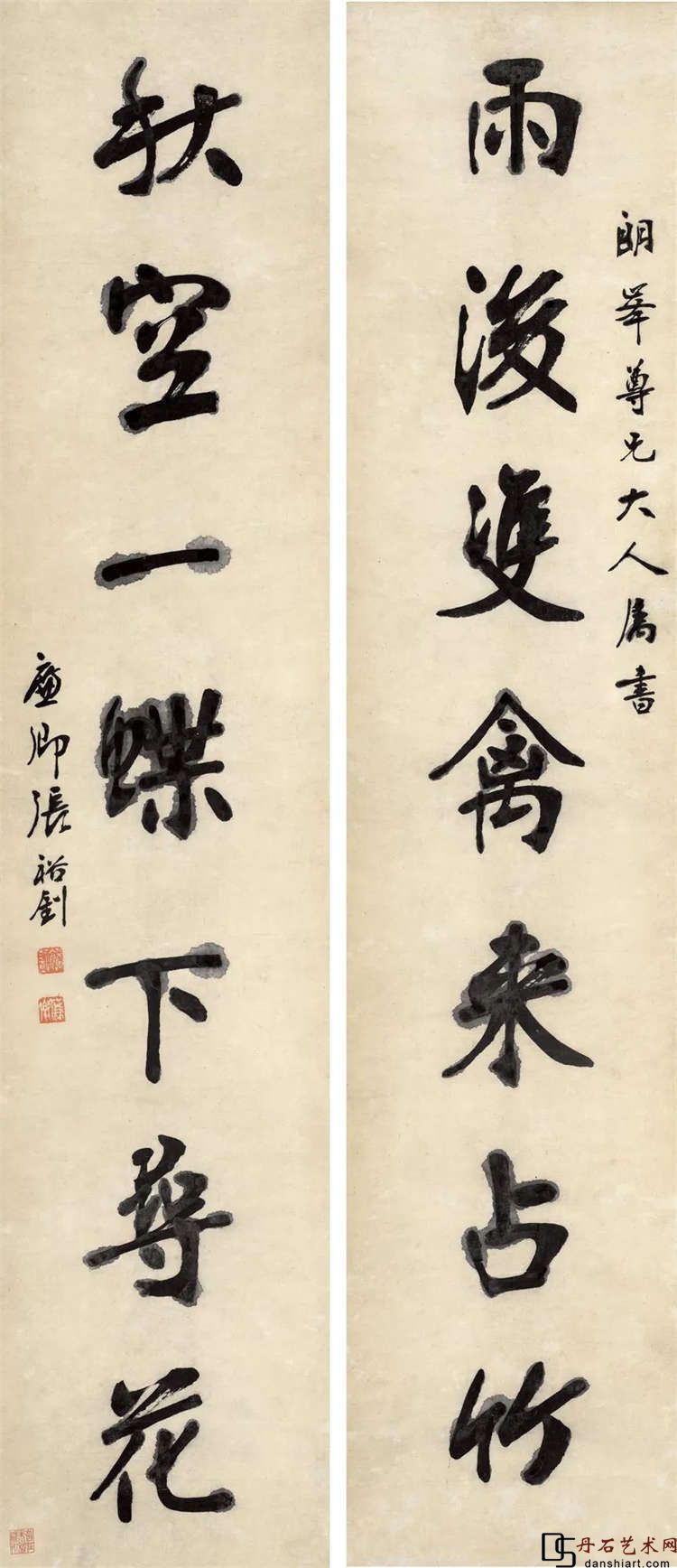

张裕钊 为朱积诚作行书七言联

《贺先生文集》卷二有《武昌张先生七十寿序》,论张裕钊书学,所言为平日贺涛闻于乃师裕钊而总结者,还可见沈子培(曾植)也有同识。录之以与袁昶所记相参照:

唐以后其法寝失,仿古者至晋而止,不能上溯,又或杂以己见,转而相歧,其书愈工,其去古愈远。先生取法北魏,而隶于汉,篆于秦,以上契乎取象造体之旨,而古法遂得。其真文之衰也,退之振以三代、西汉之文,三代、西汉之文自在也,当其时人犹怪之。先生之书,乃悟其法于灰尘侵蚀、滤浸断缺、不可辨识之碑碣,其难殆倍于退之,人之怪之也,其又奚疑?嘉兴沈子培嗜先生书如性命,恐人之不知也,欲著文以明其旨趣,且属涛为之。涛不敢任,则以书请于先生,以谓古之论书者多俪词、韵语,言其形似,后人无由悟入。若举斯、邕以至欧、褚诸家递相传授之法、后人所以失而先生所以得者,以退之论文之法论之,固斯世不可少之文也。先生犹未及为,故因先生之寿,托祝暇之辞,私述其说以献。然其所述,乃举闻见于先生者言其当然耳,其所以然之故既不可得而闻,固不敢妄窥而臆撰也。先生若嘉其意,而允其向所请者,别为说以示之,俾学者知仿古之必以法求,因而推之学问之事,道德之涂,则退之之功再见,虽有骇且怪者,将回首相向,而肯堂所谓不相知,更不必为先生虑矣。

光绪二十二年(1896)十一月,袁昶记:

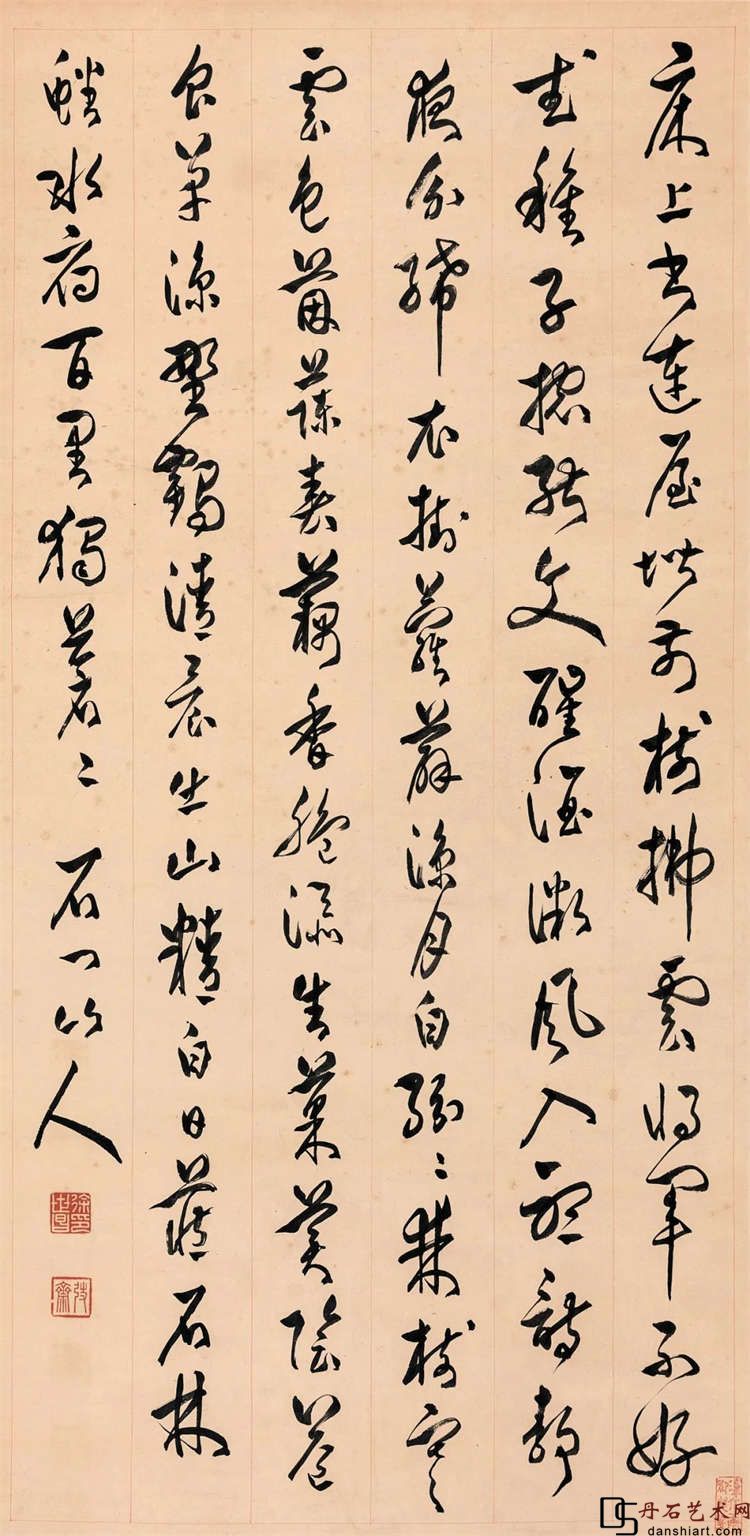

批点《张濂亭山长集》竟,五言如《咏管幼安》云:"一朝耽沉冥,但安心所藏。"《幽居》云:“万巷安可穷,卷帙取自娱。"七言如“遇物不留安所患”,见道语也。律句如《赠方存之》云:“文字虚名终底事,山林幽寄自前缘。"“两树青当户,一花红近人。"“淡烟何点宅,深树志公台。"句法皆光景常新,七律用惜抱法,亦有入微处。[38]

此时裕钊已逝两年,袁昶于其人、书、文、诗赞佩可云极矣。袁于何绍基习碑诸家皆推重,而于同代之赵之谦等不着一字,亦见文人崇尚自有所宗法。

张裕钊 为孙葆田作行书八言联

此间,有张裕钊与袁昶二札、沈曾植一札可见。

然往者尝妄论宋元以来与汉唐笔法,判不相入,私究其故,汉唐人专从朴拙一路入,宋元明诸家,则皆以其取巧失之耳。因是以推论中国之治,所以大逮于古者,其弊亦正坐此。(与袁札其一)

来教综论世变,颇有采于瞽言,窃自幸其不谬,然阁下究极言之,乃更恢之弥广,按之愈深。今日之事,有能悬阁下之言以为的,举一世之积弊而尽易其故者,天下事何遽不可为哉?(与袁札其二)[39]

由书法之笔法衍传而推之国治,张、袁学术之涉是宽广的。

张裕钊《复沈曾植》:

前属书斋额,顾蒙齿及,且被以溢分之褒,良用汗颜。弟于兹事,本无以为役,惟数十年来窥寻汉唐、南北朝人笔法,似稍有悟入处。而巧力不足以副志之所趣,蹉跎白首,欲从末由。阁下昆季,天亮绝人,重以年力富盛,意量倬远。即以书法一事言之,它日亦决为轥宋轢元,踔唐攀汉,为千余年来别开生面。[40]

从此札可知沈曾嘱张书斋额,自言于书法稍有入悟处,忌书法之巧力,所论与袁昶者同。其对沈曾植、沈曾桐兄弟之期许是准确的,后沈曾植果为一代通儒和书法大家。张裕钊一同乃师曾国藩,有鉴人之能,于己家运、人之逆顺每每言之不爽。其读书、治学、育人、皆抱以真诚,不取其巧,与其书法研求是相表里的。

沈曾植 行书七言联

郑孝胥与袁昶、沈曾植居官于京,时常过从,其楷法亦多取法张裕钊,不若袁、沈推之至重。其光绪十六年闰二月廿一日(1890年4月10)记:“送共子培谈久之,观张廉卿楷字。余近始悟作字贵铺毫,于烂漫用意,而后能自成面目。张有大名,所书甚工,而绝不用此法,心不信之,究不能难也”。[41]

清末民国初年,张裕钊字帖,若《南宫县学记》《李刚介墓表》《张廉卿论学书札》《千字文》《批齐令辰课卷》《崔瑗座右铭士孙瑞汉镜铭》等大量印行,人得片纸皆珍重,风行之时,评价时有不同,郑孝胥为其一。

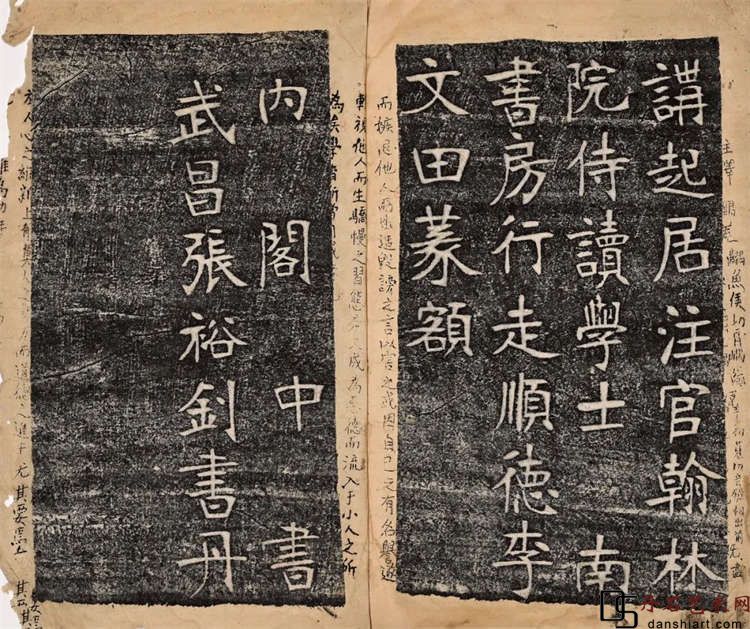

张裕钊 张树珊墓表(剪裱本)

张裕钊 张树珊墓表(剪裱本)又民国八年(1919),杨昭隽、姚华跋默涵藏《张裕钊日课卷》云:

廉卿先生真书深得力于《吊比干文》,而每转换处莫不内圆外方,此崔浩法也。观于景风帖,可以知其所本矣。默涵先生出此见示,匆匆题记归之。杨昭隽。

廉卿先生书承碑学甫兴之后,有一时之名。自今观之盖犹不脱院体之习,雅则有余,变化不足,要与其文章相似,求肖于古人者甚力,绳墨益严,则才气即形不足,非有过人之禀者,孰能变化于规矩乎?内圆外方是书家江湖语,雅不欲袭此以诬先生。然世之崇廉卿书者又正力饰其说,甚至拟而为之,不合则矫揉造作焉,是廉卿之罪人也。己未(1919年)祀灶日,华。[42]

张裕钊于莲池书院有其题学古堂联句:“云汉中天,想累代寿考作人之盛;邦畿千里,望诸生驰驱报国之才。”又于保定湖广会馆戏台、保定两江会馆撰书联句,撰书传世之作《南宫县学记》《李刚介墓表》等,并为弟子齐令辰、贺涛家祠书联。莲池书院是其书法最成熟期。

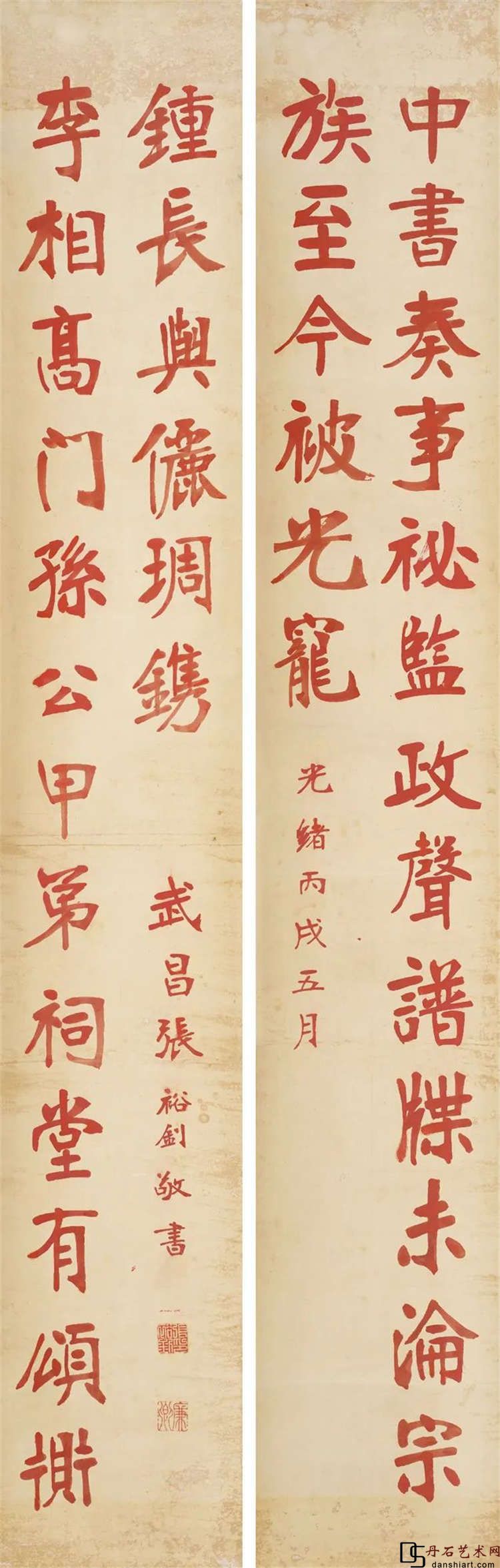

张裕钊 朱书十九言联

得其书法之传者:弟子贺涛、贺培新祖孙一族;弟子范肯堂一族;弟子张謇;弟子周云;弟子刘同文、刘世衡叔侄;弟子樊榕;师友王树枏一族;弟子丁国华、丁玉昆父子,师友袁昶、沈曾植、郑孝胥;弟子姚寿昌、姚锷父子;后学胡宗照一族;日本宫岛大八;家门则有子张浍、孙孝栘等。诸门人、后学得其传授则视为自己家法。

刘世楷 楷书七言联

————————————————————————————————————————————————————

吴占良先生简介

吴占良,中国书法家协会理事、河北省书协副主席、保定市文联副主席、保定市书协主席。多次入展国展并在全国学术研讨会中获奖。有专著10余部,主编《刘春霖书法集》获第三届中国书法兰亭奖三等奖。