北魏《刁遵墓志》新识

2022-03-04 17:03:58

北魏《刁遵墓志》新识

吴占良

中国书法的碑学,在清中期得金石家翁方纲等人的重视,又有邓石如等实践者,至晚清赵之谦、张裕钊、沈曾植等广泛取法,而表现突出的就是对北朝书法的学习,不厌其烦地推求金石拓本,并对内容考释,这当然与清代的朴学有关,但毕竟给书法注入了新的血液。而北魏《刁遵墓志》,自出世即得到了书家、学者的推重,对后世影响极大,如包世臣评曰:“《刁惠公志》最茂密,予尤爱其取势排宕,结体庄和,一波磔,一起落,处处含蓄,耐人寻味。”康有为《广艺舟双楫》也说到:“《刁遵志》如西湖之水,以秀美名寰中。”此志传拓本较多,字之精神早晚拓本变化反差较大。而就其墓志本身研究来说,仍有可商榷和待补充的地方,今就材料所及,做一梳理。

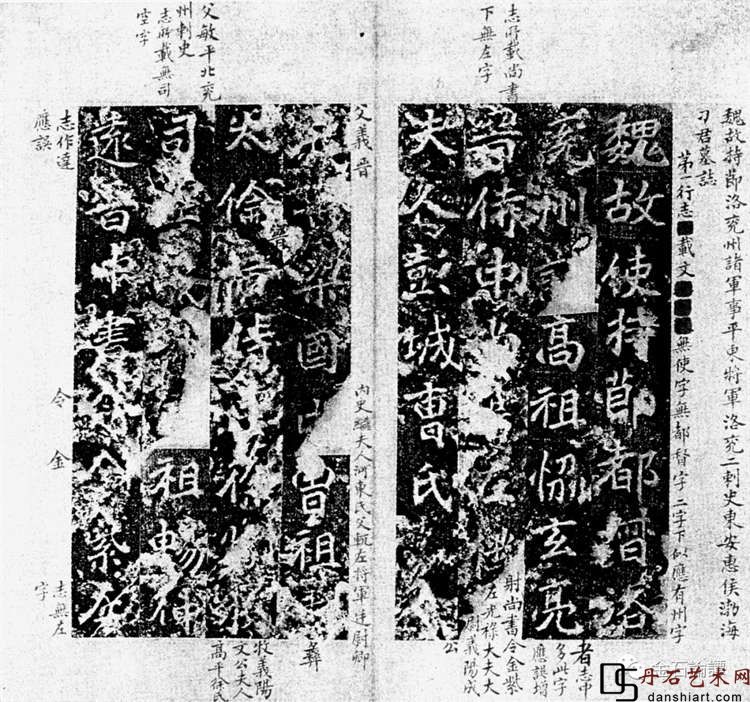

一 出土之年代

《刁遵墓志》全称《魏故持节都督洛兖州诸军事平东将军洛兖二刺史安惠侯渤海刁君墓志铭》,北魏熙平二年(517)十月刻。正书,28行,行33字,右下角残。志阴二列,一列14行,一列19行,著录于《金石萃编》等书。研究此志者,自清乾隆后,都非常重视刘克纶的木刻阳文跋:

按刁氏志铭镌于元魏熙平间,历隋唐五代宋元明以迄今日,盖千馀年矣。里人自废寺趾掘出又四五十年,余始从石景仆孝廉访而得之,但字多残坏,一角阙如,质之洛南薛尺庵先生。先生曰:石鼓剥蚀,荐福雷异,况晋轰古物之不完。由来旧帖尽是摹临,唐碑本多钩勒。兹志端楷古秀,去晋未远,而风格犹存,且今之书法自唐而溯晋,此志书法则由晋以开唐。希世之宝,显晦有时,其公诸世,余唯唯搨之,以质当代之嗜古者。乾隆二十七年岁次壬午,渤海刘克纶玉言氏识。(《北魏刁遵墓志》,文物出版社,1984年十月第一版。)

刘氏之论,多从其书法意义而言,其发现时间,按乾隆二十七年为公元1762年,上溯40年或50年,为康熙末年至雍正间,清代学人多作此论。如清人邵锐即依刘克纶跋说:“刁惠公志,或以为康熙时出土,或以为雍正初出土,按乾隆廿七年刘克纶跋,谓掘出又四、五十年,康熙时出土,较为可据。” (《北京图书馆藏善拓题跋辑录》227页,文物出版社,1990年4月第一版。)方若《校碑随笔》中亦说:“石雍正年间出土即缺一角。” (《校碑随笔》132页,江苏广陵古籍刻印社,1997年第一版。)王昶《金石萃编》卷二十八所辑《竹崦庵金石日录》也说:“雍正间南皮县刁公楼耕人得此志于刁氏墓中,缺其一角。”今人张彦生、马子云、杨震方在著述中,无不以康雍间出土为据。近北京图书馆检选馆中佳拓,得汪师韩题跋本出版,此跋收录于《金石萃编》,而前所附冀亚平小文说:“刁氏葬于魏熙平二年(517)十月九日,正书,二十八行,行三十三字;阴刻题名二列,一列十四行,一列十九行。石高75厘米,宽65厘米。清雍正间(1723—1735)石出土于河北省南皮县刁楼废寺址中(一说山东广尧出土),当时即缺右下角,志文缺一百五六十字,中间漫漶二十余字。曾归乐陵刘克伦(纶)、盐山叶氏、南皮高氏、南皮张之洞(按为张之万),今不知所在。清乾隆二十七年(1762)刘氏用木版补其缺失之一角,并刻跋文于上。”(《中国国家图书馆碑帖》精萃第20种,北京图书馆出版社,2001年11月。)虽自刘氏刻跋至今近250年,其所据史料所得,依然是雍正间出土,可见此论已深中人心,为定论矣。

近年,有感于《刁遵墓志》出土地、时间不清,泛览中,于有关材料多所留意。老友刘志义先生藏此志并阴,系剪粘于一佛经上,尾有跋语,颇可玩味:

刘志义藏《刁遵墓志》跋

此北魏刁公遵之墓志,俗谓缺角碑是也。县志载,志石得之南皮耕者,高庄人砌石土地神祠座下,乐陵孝廉刘克纶劝高翁以他石易出。考其时,当在乾嘉间,道光丙戌,君复刻其跋于所缺之一角。其谓文学刘克纶始搨而货之。与志少异,百馀年来,石凡四易主,己卯归于相国张文达公家。相国宦中外,以所搨赠同官,流传最远,赏鉴家遂推为六朝第一。所鉴虽不谬,而临摹者尚少,近二十年来,风会所趋,人人竞尚此帖,几为临池操觚家所必有。余家旧存此帖片,总角时不知爱惜,截而粘之课本上,前幅字体抹糊者,尽弃去,今取而玩之,插住分明,优于近搨远甚。即非刘搨,犹是未有跋文以前者,将及百年物,不得以其非全璧而弗之宝也。适王表弟以碑阴见遗,遂合订之,书此以为弁言。

光绪三十年岁在阏逢执馀如月下浣,弨伯戴官彤书于蔓青小圃。

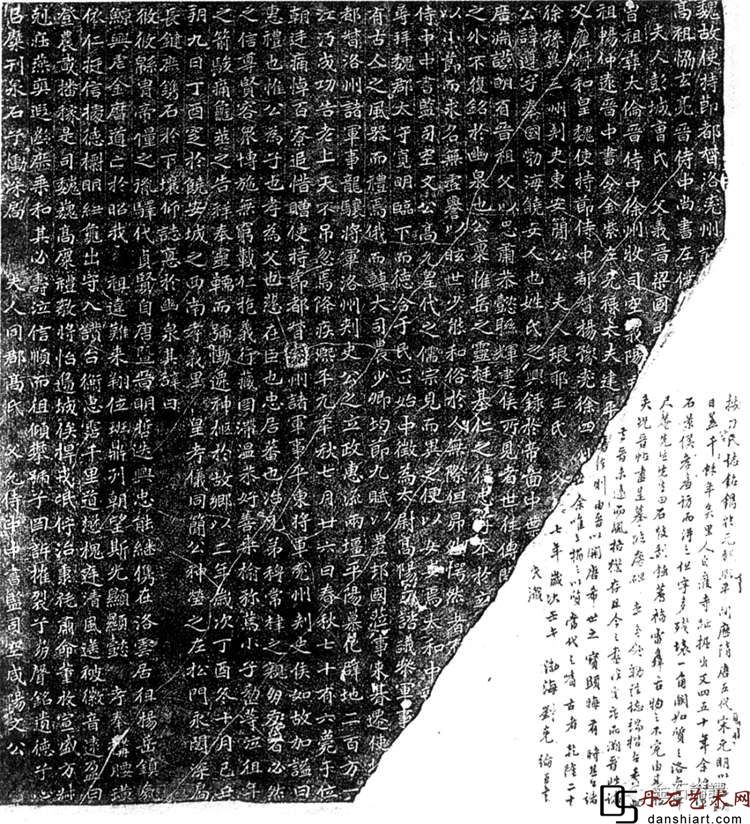

读此小文,可知此志原在南皮高庄土地神祠,此之高翁,当为最早之收藏者,南皮高庄人氏。所说道光丙戌(1826)刻跋,及文中有“文学刘克纶始搨而货之”之语,颇令人迷惑。如系指乾隆二十七年跋,当为戴氏混记。依沈曾植跋汪师韩本,有“道光丙戌岳钟甫刻木记于旁,已泐阙五六十字”语,推之,戴氏当指此事。己卯归于相国张文达(按为张之万)公家,己卯当为嘉庆二十四年(1819)。咸丰二年壬子(1852),张之万依家藏本对此志做了考订,在末页题跋为:“魏刁君墓志,前未睹其全文。丁未秋(按为1847年,道光二十七年),家信夫叔于市得南皮前明志书三本,中藏其志,始见其全。惜其中遗漏错讹甚多,仍有所不可考也。壬子冬十月十八日记。” (《收藏家》21期33页,有崇治文《藏于夹壁墙中的刁公墓志》。)可知此志文曾著录于明《南皮县志》,惜县志今不能觅见。同日,张之万对拓本作了朱笔批校,《收藏家》登载了三开六页,6页中都有批语,既纠正了明志中的错误,也对墓志所缺部分做了补充。按此志缺右下角,伤十四行字。张氏批依次为:“第一行志载文无‘使’字,无‘都督’,二字下似应有‘州’字;(亮)‘者’志中多此字,应误增;(侍中尚书)志所载‘尚书’下无‘左’字;(第二行左仆后补)射尚书令金紫左光禄大夫大尉义阳成公;(第三行国史后补)内史继夫人河东氏父□左将军廷尉卿;(第四行补)牧义阳文公夫人高平徐氏父敏平北兖州刺史,志所载无‘司空’二字;(远)志作达,应误;(金紫左,“左”字旁)志无左字;志所载云泽渥辟地平阳慕化诸郡归服下接上天句,与此迥异;二百方一江汅成功告老,志所载俱无;(兮罔)志落去‘兮’字;(兮心)志落去‘心’字;(糜刊)志误作刑;夫人高氏一行志不载。”《收藏家》虽未载全部图版,止此,亦可想见张之万为学之精严,重要的是张氏之批校本为我们提供了一信息,此墓志明朝时已载于《南皮县志》。此墓志文未见它书著录,而志书编纂者当是见到了《刁公墓志》原石而采录的。以此推之,雍正间“南皮县刁公楼耕人得此志于刁氏墓中”语的是臆断。实墓志明时已面世,

张之万批校《刁遵墓志》首页

张之万批校《刁遵墓志》末页

而是康雍间又发现于土地神祠时才缺一角的。由此,重读汪师韩跋本,有句:“同里金二质甫守天津,余客清苑,一日寄余后魏人墓铭拓,且云石在南皮,不知何时出土,有乐陵诸生携以去,访至其家,搨得十本,以其一见示。”金质甫即金文淳,浙江钱塘人,进士出身,乾隆二十八年(1763)至三十二年(1767)为天津知府。(《畿辅通志·职官表》764页,河北人民出版社,1989年8月第一版。)汪氏作跋时为乾隆丙戌(1766),此时石存刘克纶家,而汪氏在不明情况下,一“不知何时出土”语,(《大清畿辅先哲传》207页,北京古籍出版社,1993年8月第1版。)真学者言。

关于此碑出土的时间,方若在跋张笑秋《刁遵墓志》本中说:“张本更有说者,足证予前鉴之非谬。张本拓后馀纸有二大印一‘戴王纶印’,一‘乙未榜眼’,不假。戴王纶,字文极,号经碧,为默庵先生后嗣,顺治十二年乙未榜眼。据此知刁志出土相传雍正年间,当在雍初康晚。” (《书法丛刊》2003年第1期。)杨鲁安先生又进而推断,如戴氏七、八十岁得此志,按顺治十二年为公元1655年,则墓志当在康熙晚年出土。如戴氏活至80岁,印为在世时所钤,那自然张笑秋本为已知最旧本。笔者疑为后人(多为戴氏后人)所钤,且拓本只为乾隆本,第二节将述及。

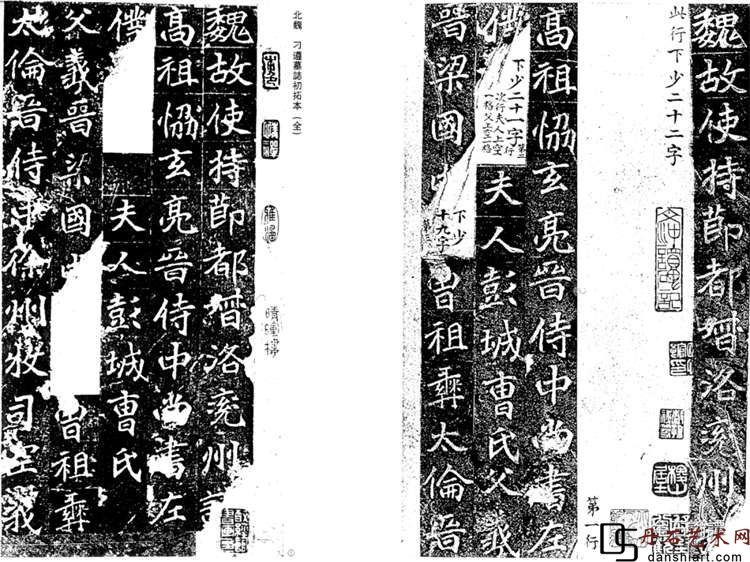

二 关于初拓本

关于《刁遵墓志》之初拓本,当代二位鉴定家张彦生、马子云都依据亲历并综合前人之说做了较为详细的记述,笔者依据实物,以为马子云所说较为贴近本原。

张彦生《善本碑帖录》中说:

初出土拓本见数本,天津张小秋(按指张笑秋)藏剪装本,有雍正间(按应为顺治间)进士戴王纶二印章。又陈淮生藏整张并阴裱两轴本,杨鲁安剪装本并阴是渤海王氏本。又沈仲长剪装本有印本。方若本整张裱轴,自称貂褂(刁挂)。另有数本不整洁,看起来初拓本传世很多。初出土时拓第六行首父雍,雍字当斜裂处,雍字笔画完好,第八行奉国,奉字当裂处,笔画完好,称雍字早本。但必须在缺角处,每行下残处不紧接,剪去馀纸,证明未镶刻。刘克纶乾隆廿七年木刻跋前拓本。以上数拓本俱是未刻跋前拓,其他字略有出入。刘克纶刻跋后,六行雍字右下斜有石裂细纹,很明显,但不大伤字,也称雍字本。(张彦生《善本碑帖录》70页,中华书局,1984年版。)

马子云《碑帖鉴定》云:

此志出土时即缺右下角。又自第六行起至下末三行斜断一道如线,断处字未剥落而且下半清晰,第六行“父雍”字“雍”字裂而未泐,故名之为父雍未泐本,也是出土之初拓本,所见最初拓本,右下角皆有乾隆廿七年(1762)渤海刘克纶玉言识,下有“刘克纶”和“玉言”二方印。……初拓本有刘氏乾隆二十七年木刻跋,最初为刘克纶藏无疑,《校碑随笔》云之多字,是以咸同间拓本与初拓比较而得之。(马子云、施安昌著《碑帖鉴定》165页,广西师范大学出版社,1993年12月第一版。)

究二家所说,张彦生认为张小秋、杨鲁安诸本为刘克纶刻跋前本,而马子云以为最早拓本为刘氏刻木跋本。限于眼界,诸本中只能见到杨鲁安本,杨氏本曾影印于1993年第六期《书法》和2003年第1期之《书法丛刊》,二杂志中都有杨先生考订文章,文字稍有增减。刘克纶刻跋本较多,1984年文物出版社曾影印赵世骏“雍”字初损本,2000年国家图书馆影印汪师韩题跋本,此本无刻跋,是刘刻跋后四年本,又有2000年嘉德春拍整纸刘刻跋本,此三本,以后二者为佳。试以杨鲁安本与汪师韩本互校,比之先后。

汪师韩(1707~?)字抒怀,号韩门,又号上湖先生,浙江钱塘人,雍正十一年(1733)进士,改翰林院庶吉士,散馆,授编修,奏直起居注,曾为武英殿校勘经史。落职后客游畿辅,直隶总督方观承延主讲保定莲池书院。乾隆三十年(1765)至三十九年(1774)为书院主讲,著述颇丰。事见《清史列传》。

乾隆丙戌(1766),身在莲池书院之汪师韩接到了时任天津知府的同乡金文淳寄来的《刁遵墓志》拓片。汪氏遂作了精密的研究:

同里金二质甫(按为金文淳)守天津,余客清苑,一日寄后魏人墓铭拓本,且云石在南皮,不知何时出土,今访至其家,拓得十本,若一见示,属为考之。……就正质甫,以为然非欤?钱唐汪师韩跋,时乾隆丙戌仲春十日春分。(《校碑随笔》132页,江苏广陵古籍刻印社,1997年第一版。)

丙戌(1766)为汪师韩由直隶总督方观承礼聘为书院院长的第二年,且二人相交甚厚。方氏亦有短跋:

杨鲁安藏《刁遵墓志》本 汪师韩跋《刁遵墓志》本

金石之文,考订为难,余于是碑虽爱其词翰,不免以残阙置之。兹读上湖先生跋,援据精当,旷若发蒙矣。至其书法遒古,固是魏晋遗轨。字才半寸耳,试扩而大之,峻整可以榜凌云,其气象为何如耶? (《校碑随笔》132页,江苏广陵古籍刻印社,1997年第一版。)

后二年之乾隆戊子(1768),吴郡徐坚题:“畿南金石,乾隆戊子夏六月之望,获观于保阳之蕊幢精舍,题额志幸。”(《校碑随笔》132页,江苏广陵古籍刻印社,1997年第一版。)

此帖剪裱成册,中另有金文淳跋,保阳为保定旧称,清苑为县名,清时总督衙署等官署皆在保定,地在清苑界内。蕊幢精舍在莲池书院内,为乾隆行宫时十二景之一,为两重寂籁深邃的庭院,环以茂林修竹,内藏大雄教典七千余卷,也有道教典籍入藏。可以想见当年汪师韩、方观承、徐坚于此探讨学术之情景。综之,此帖自应拓于乾隆丙戌,是确切纪年本。依汪氏跋,亦可知此志石时在乐陵刘克纶处。

杨鲁安本,亦为雍字未损本,无刘氏跋。拓前扉页有王襄、陈钟年题,册后有方若题跋。杨氏自言:“此拓墨色异乎常本,古朴沉厚,呈暗灰色,且不浸字口,笔画清晰,神采宁静。”(《书法丛刊》2003年第1期。)此贴剪裱,方若跋为:

自清季书体拘于馆阁而楷法死,故一时有大卷白折后无书之论。雍正间忽得北魏洛州刺史刁遵墓志出土,其书别具神韵,眼界顿新,“黄绢幼妇”足为此誉。大为大人先生称许,遂致“身上貂褂,座上刁挂”趣话遍传都下。后生小子揣摹风采,益不胜倾倒,无不以得一纸为快。《刁惠公志》比他石刻著名。上乾隆二十七年渤海刘克纶木跋以观,从崭新渐至漫灭,志之拓也不为不多,文字驳落,予尝详校而记之矣。因石出碱地,质成软弱,拓一次不如一次,是《刁惠公志》亦比他石刻不延年。此本确系初拓,不必据木跋之有无新旧辨。何以见之?第六行至下末三行斜裂一道如线,父雍之雍字适当裂处而不损泐,世称父雍本,为第一等。但父雍本雍字存不见全,第九行侯字所字,第十六行薨字泐者,次矣,然较曾祖彝彝字本为上;曾祖彝本又较晚拓为上;晚拓恐尤较近拓为上。石尚藏南皮张氏,有从南皮来者云,志下截几模糊一片,不直顾已。信旧拓之可宝贵,况乎初拓。鲁庵世兄得此册狂喜,以未装刘跋不无疑问,答之如此。(《书法丛刊》2003年第1期。)

应该说方跋十分精到,且体会比之《校碑随笔》中更有进益。

杨本还附有1978年朱寿禹跋,有“神采飞扬,实不让寒斋旧藏,盖同为出土未刻跋之初搨本也。”(《书法丛刊》2003年第1期。)鲁安先生十分看重此帖,但其先有“以未装刘跋不无疑问”,后即使是有了诸家跋,还是心有不安的,故有“是知此拓最初为刘克纶同里王家所有,当在刘氏刻跋以前,或与汪师韩跋本年代相近。” (《书法丛刊》2003年第1期。)果是乎?谨以二帖之特征字对照校之如下:

第一行,“督”汪本清晰,杨本左上撇横交接处已泐成圆点。

第二行,“尚书”,杨本石花重于汪本。

第四行,“太伦晋侍中徐州牧”,汪本无石花,杨本侵字,以“中徐”二字最重。

第五行,“仲”、“中”,汪本右侧无石花,杨本石花显见。

第六行,“父雍”,石线,汪本窄,杨本宽,且杨本“雍”字“隹”部上二横画连。“父”字,汪本捺画上石线无,当为拓手以墨掩之。第七行“三”、“人”亦然。

第八行,“奉”,汪本无石线,杨本有。汪本“奉”字掩墨,但显然清晰,非补墨故。

第九行,“侯不”,汪本二字间石花轻,杨本重。“往”,汪本石花轻,杨本重。

第十一行,“求”,汪本较清晰,杨本模糊。

第十二行,“妻”,汪本上部较清晰,杨本模糊。

第十三行,“为”,汪本较清晰,杨本略差。

第十五行,杨本“平”后无“阳”字,错增一字。系装裱原因。

汪本后附石式,依墓志原文依行、字数依样画出,并示明残阙,及石线残穿过之部位,汪本多于石线处掩墨,可知拓工在拓前时掩,非后来涂墨。但通观汪本笔画瘦挺,略清晰于杨本。杨本所说为刻跋前拓不存在,张彦生所见之本亦应是刻跋后所拓,只不过当时未把刘刻跋装入而已。鲁安先生所说与汪本相近之语可信。诚如方若所说,“因石出碱地,质成软弱,拓一次不如下次”,在实践中,我们拓字,石刻因风化、腐蚀石皮鼓起,起初拓字,能拓全,又拓之则石皮与字剥落一片,同一时期,或同一天拓,字之多少都不一样。在杨本后还有张彦生跋,谈到了志石的损泐:

此北魏刁惠公墓志,方若老题跋甚详,予见初拓数本,以天津张氏藏有清雍正间戴王纶旧藏本为最佳。拓墨与此如出一手,此本不但雍字完好,而同时拓有志阴,更是罕见之本,此志第三行扬州二字,第四行饶安二字完好,曾见刘喜海藏刁遵志阴拓本已泐,近在济南博物馆见此志石已漫漶,此初出土拓并阴本,鲁庵同志其珍藏之。(《书法丛刊》2003年第1期。)

今所谓初出土拓本,即是乾隆壬午前后之本,而志阳、阴并存的,确实是少见的,鲁安先生极珍视此帖,其情可感,今已化私为公,诚此帖之幸事。老友刘志义所存,亦有志阴,与杨本较,已去远甚。惜张彦生、方若、马子云未见汪师韩跋本,否则又会增感慨无限。

此志石质甚差,是否有佳拓呢?2000年嘉德春拍“古籍善本”第684,拍品是一整纸淡墨拓《刁遵墓志》,(2000年中国嘉德艺术品拍卖公司春季拍卖会“古籍善本”图册684号图版。)有刘克纶刻跋,石线细而清晰,锋芒、石花毕现。显然好于汪杨二本。十四行“熙平”之“熙”字完好,左侧无石花;十七行“都兖州”,汪杨二本“兖”字已残不可见,“故加”二字完好,无丝毫损伤;十八行“友者”清晰,略有石花,汪杨二本已不可见。该图版提要说:“此为刁遵墓志‘雍’字(未损)本,刘克纶本刻跋字迹清晰,且为整张原裱,甚为罕见。”马子云先生认为初拓本有刘刻跋是较严谨的。汪杨二本距离乾隆壬午只数年,已残阙如此,善拓难寻,无怪乎收藏家汲汲于此。

嘉德拍卖之《刁遵墓志》初拓本

三 艺术价值

明末清初,已有碑学复兴的萌芽,白谦慎、张爱国等都有专文论述。白谦慎曾说到:“与其说碑学的出现是衰落的必要结果,还不如说它是艺术、政治、文化多种因素在清代特殊的历史环境中相互作用的产物。” (白谦慎《关于明末清初书法史的一些思考——以傅山为例》,《书法研究》1998年第2期35页。)张爱国更是有“碑学的兴起也是自文人士大夫阶层内部发动的,文人士大夫充当着书法变革的主角”之语。(张爱国《明末清初的碑学萌芽》,载《中国书法史学国际学术研讨会论文集》272页,西泠印社出版社,2000年12月第一版。)

而对碑学的研究,是与清初诸学者对古文字、金石研究及古籍的校勘相并发的。尤其是乾嘉学派的兴起,其中就有对碑志的内容与古籍对应的考订,以至晚清王国维有二重证据法之说。汪师韩、金文淳等对《刁遵墓志》的探讨首先就是基于此。自刁志出土后,刘克纶首先注意到了他的艺术价值,对旧帖多为临摹,唐碑出于钩勒的艺术性做了批判,对其书法价值的评价确是高人一酬的,今赘述:“兹志端楷古秀,去晋未远,而风格犹存。且今之书法自唐而溯晋,此志书法则由晋以开唐”,三是至论。刘氏还藏有明最早整拓《张迁碑》于1996年于嘉德拍卖中出现拓中,有其朱笔跋语。此志书法,点画自然活泼,使转稳健中寓流便,线条粗细有度,楷中寓行,实开隋之《龙藏寺碑》、唐褚书之先河。后之《乐毅论》、《黄庭坚》亦可见延绪之络。如“政惠流两”诸字笔法放之隋唐,亦可“混珠”。杨震方《碑帖叙录》虽为辑录,但其对此志的评价还是十分洽当的:“六朝墓志以峻劲胜,此志有六朝之韵度而无其习气,转折迥环居然两晋风流,唐人若徐浩、颜真卿等皆胜息于此。”(杨震方《碑帖叙录》6页,上海古籍出版社,1988年第二版。)包世臣《艺舟双楫》中说:

北魏《刁惠公墓志》与《经石峪》大字、《云峰山五言》、《郑文公碑》为一种,皆出《乙瑛》,有云鹤游鸥之态。

《刁惠公志》最茂密。予尤爱其取势排宕,结体庄和。一波石桀,一起落,处处含蓄,耐人寻味,不曾此中间津者,不知也。

《刁遵志》是继太傅、河南《圣教记》,其书右行,从左观至右,则字字相迎,从右看至左,则笔笔相背。

《刁惠公志》最茂密,平原于茂字少理会,会稽于茂字欠工夫。《书评》谓太傅茂密,右军雄强。雄则生气勃发,故能茂;强则神理充足,故能密。是茂密之妙已概雄强矣。(《艺林名著丛刊》所收包世臣《艺舟双楫》78、79页之《历下笔谭》,中国书店,1983年3月第1版。)

包氏之论看到了墓志结字的欹侧,布白的茂密,以此再论传承,更觉剀切。

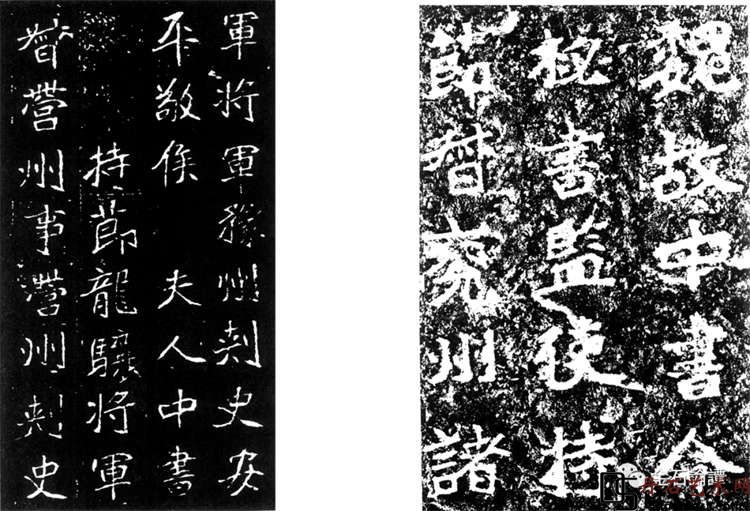

先《刁遵墓志》已有《崔敬邕墓志》出土,又有时代相近的《云峰山刻石》于山东莱州。古人已留意到他们的关系。

清人陶濬宣跋《刁遵墓志》中说:“崔敬邕志足与竞美,疑出崔、卢二姓之手。惜皆成孤本矣。荧阳诸刻不传小楷,郑道忠志疑出中岳先生手,当与此一孔出气也。” (王敏辑注,《北京图书馆藏善拓题跋辑录》222、223、224页,文物出版社,1990年4月第一版。)

袁昶跋:

序文第三行羲字似有缺笔,且笔驶故作行草势,与前后结体微不类,岂真如包安吴所云疑此石为郑道昭书,故遇羲字缺而讳之邪?道昭父文灵公羲碑永平四年辛卯立,此铭熙平二年丁酉上石,相去裁七年,于时诚为缅远,然史称道昭熙平元年已卒,则包氏之说非也?或道昭子述祖为之(述祖亦工书,有天统元年题云居馆石刻),抑又未可臆定也。

北碑书势源出八分,多一德峻急,独此石与崔敬邕墓志虚和遒丽,婉而多姿乃融入草隶南法,与萧梁贝义渊书憺秀诸碑意脉相通,试问南北宗趣有以异乎?无以异也,所谓斟酌于庯峻之间者,此其职志耶?(王敏辑注,《北京图书馆藏善拓题跋辑录》222、223、224页,文物出版社,1990年4月第一版。)

袁昶论述了《刁遵墓志》与郑道昭父子的关系,实刁志瘦硬,笔势欹侧,多有方笔且蕴行书笔意,委婉遒健兼具,而云峰山诸刻多圆转,古穆浑茫,绵中裹笔,多篆隶笔,结字虽近,实不相类。笔者2000年夏,曾至云峰山考查,自信我言不虚,其以此志驳南北宗之说,则是高论。

另刁志与《崔敬邕墓志》为同年刊刻,行文类似,而书法结字、用笔则不相类,却是崔志与云峰山诸刻结字近,转笔、提按颇有异曲同工之妙。

对《刁遵墓志》,吴玉如曾说:“习《刁遵志》当善于取舍,此志用笔有些习气,若赵叔故作姿态,易戒之。”魏体书法为一时风尚,刁志书刻俱佳,无忸怩作态之意,而是化曲

《崔敬邕墓志》(局部) 《郑文公碑》(局部)

缓为率真之典型北魏志。当然,近百年魏志出土甚夥,其某一方面优于《刁遵志》者还是很多的。对于学北碑者,不注意刀笔之关系,或不善于“取舍”,自会病态上手。褚德彝跋《刁遵墓志》中说:近人抚放北碑,师龙门造诸刻,故所作非剑拔弩张,即板滞无生气。试观此志,初看虽委婉秀媚,实则遒健绝伦。近人学北书者所未梦见也。” (王敏辑注,《北京图书馆藏善拓题跋辑录》222、223、224页,文物出版社,1990年4月第一版。)

《刁遵墓志》自从出土得乐陵高氏、石氏、刘氏、南皮张氏递传,即得学者褒扬,广传书林,对清代碑学的勃发提供了可供学习的范本和重要资料,自是不可多得的书法杰作。