陈丹青谈“退步”:人面对几十年前的画,也总归会原谅吧

2019-12-05 21:39:17

传播艺术 发现美好

陈丹青个展

退 步

1968 - 2019

策展人:崔灿灿

展期:2019.11.02 - 12.28

地点:当代唐人艺术中心 北京第一 & 第二空间

前 言

上世纪六十年代的学画少年,顶多玩玩水彩,弄不起油画。1967年,机会来了:全国工厂农村要画巨幅领袖像,我跟着中学美术老师章明炎四处干活儿,每接一单,剩余的颜料画笔就归我。用了多久呢?直到25岁上学,29岁去纽约。

鱼皮膏,晶状的褐色硬块,扔一小撮放锅里熬成油脂,涂在硬纸上,干了,就能画油画。当年画布贵重,日后的西藏组画也画在硬纸上,美院画材店有卖,五毛钱一张。

记忆是个累赘。许多事我总迟钝而落后,变过半百还自己绷布框,渐渐弄不动了,年轻人说,给画铺子打个电话,随便什么尺寸、好布、涂料,都给你整好了送过来。

如今的日子,真和做梦一样。

我曾看过很多很多大型回顾展。后来才意识到,梵高、马奈、库尔贝、卡拉瓦乔,从未看过自己毕生的作品挂在一起。我们凭什么比前人幸运?

今次这份展览谈不上回顾,因为上墙的油画不及历年涂抹的十分之一,但时间跨度是五十年。回看五十多年的勾当,不知作何感想,艺术家,其实未必了解自己。

策展人崔灿灿是隔代青年,能以远距离看待老家伙。经他梳理,居然将我分殊的作品拨为好几个单元,以资对照。我发现了什么呢?当局者迷,我还是不知作何感想。

谢谢一路给我影响、指教和批评的同行。谢谢油画院近年帮我张罗画画的朋友们。谢谢大家来看。

陈丹青

▼

画 作

(部 分)

- 自画像馆 -

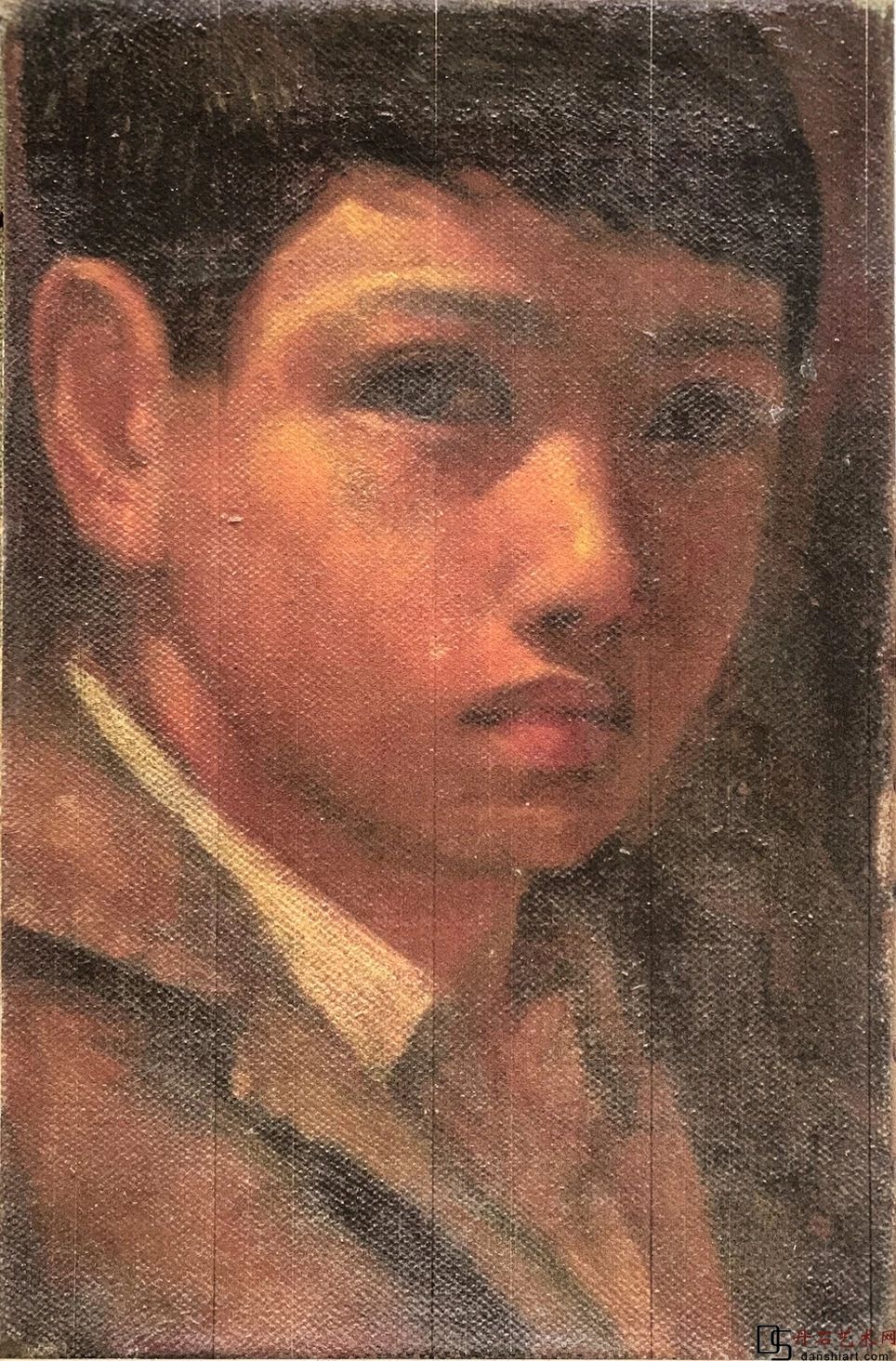

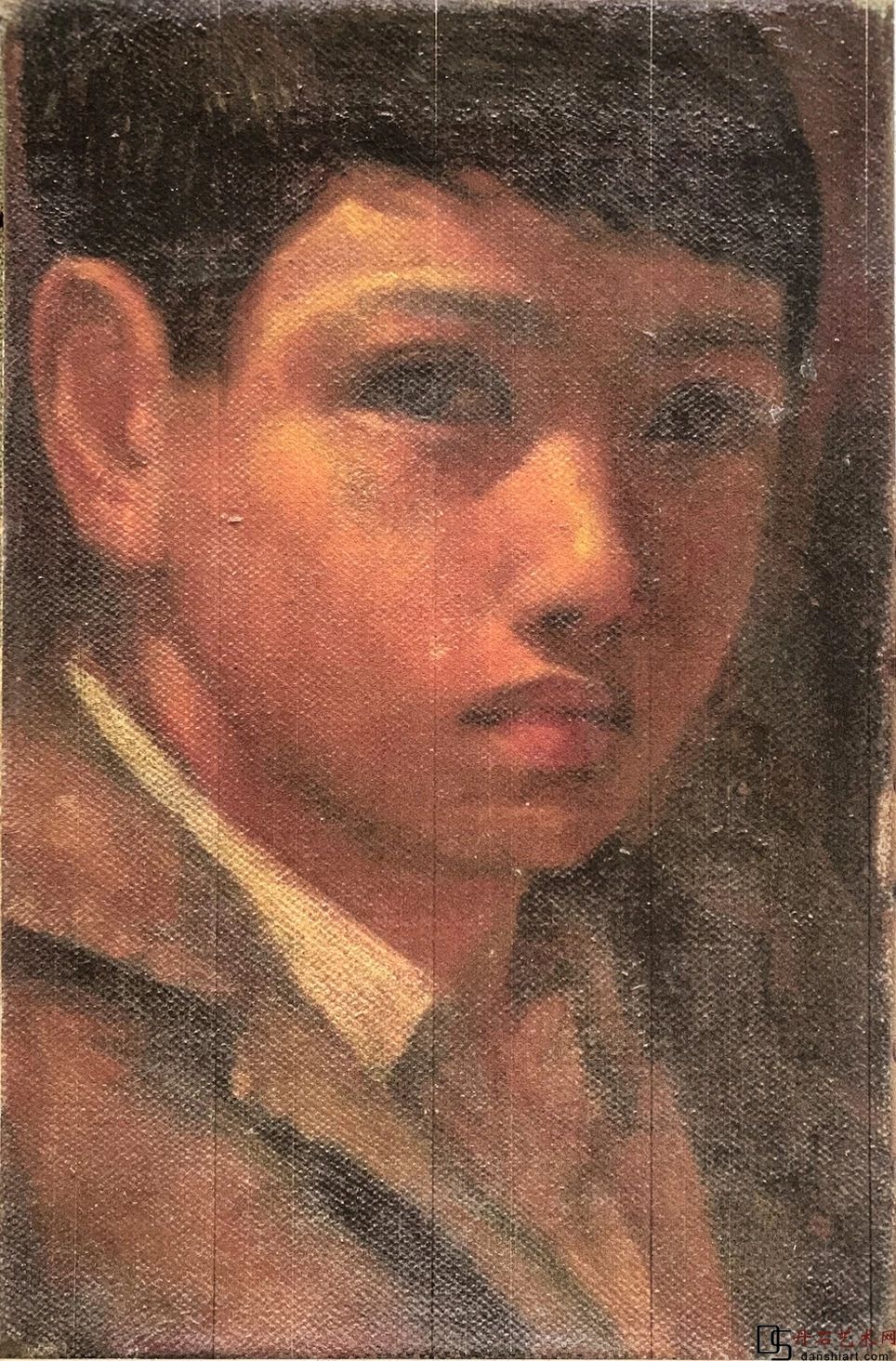

自画像《15岁》,布面油彩,23 × 15.5cm,1968

自画像常被喻为自恋,我少年时画自己,只因手痒,找不到模特,就画自己。倏忽过六十岁,又涂两幅,有点“立此为证”的意思,其中一幅弄到半当中,就放弃了。我建议诸位也试试瞧着镜子一笔笔画“自己”,那是奇怪的经验:你会发现另一个疑似像你的家伙。

- 早期作品馆 -

《米开朗琪罗》,纸本素描,27 × 19.5cm,1969

小时候看不起自己的画,现在看得起了,不因为画得好,而是这些画老了,是我自己的上古时代。少年时,我盼着变成经验丰富的老画家。现在终于老了,再也变不回憨傻少年啦——幼稚多好,没头没脑多好,半生不熟多好,遇见如今密密麻麻的考前班孩子,惊觉自己居然躲过考试与分数的重重关卡,多好啊!

《松江小村》,纸本油彩,11 × 18 cm,1968

草芽、青苗,总归是真心的,人面对几十年前的画,也总归会原谅吧,现在好意思配了镜框,挂出来,前提是,你得后来又画几十年,当初的幼稚这才可看。那年月,不少同龄朋友比我画得好,可惜后来不玩了,消失了。现在偶尔见到初学者的涂抹,虎虎有生气,我不禁赞美而羡慕,可是他们显然不相信,以为我是装出来的。

- 工农写生馆 -

《江北地主》,纸本油彩,54 × 39 cm,1977

七十年代我画工农,和现在回看四十多年前画的工农,感觉不一样。怎么不一样呢,却说不出。那个时代没眼界,没展览,没有艺术学院,也没艺术批评,我向任何那时的俊杰学习,画完了到处找人讨教,彼此大谈笔触啊、调子啊、对比啊,等等等等,批评我的家伙说,你们上海人就知道技巧,我心里痛恨,但也就从此偷偷学习所谓北方的、苏派的画法,巴望渐渐牛逼起来。

如今和我同代的老工人,肯定下岗了,老少农民则多半成了杂工。我常惊讶自己当过农民,早期画中的庄稼汉,就是村里的乡亲,出村远走后,我与农民永远分离了。知青老来喜欢回到落户的地方,我不愿去,那是太动感情的旅程。我仍记得走向荒村的山路,带我下地干活的穷大叔们恐怕早已死了,变成后坡的土坟。

- 西藏组画馆 -

《进城(一)》,纸本油彩,52.5 × 78.4cm,1980

我忘了《西藏组画》怎么画出来,只记得过几天画完一张,过几天又画完一张。因为画在纸上,拿回北京时靠在墙上给人看,不断滑倒,不断扶起来。后来美院的老师傅拿去裱在木板上,配了当时被认为考究的镜框。这回,谢谢中国油画院修复室青年又为我配了考究的镜框。

- 临摹原作馆 -

《艾尔·格列柯》,布面油彩,51 × 40.3 cm,1986

我这辈油画人还是牵连着上代的传奇。封闭年代,一想到留法留苏前辈居然能进博物馆临摹名画,简直痛不欲生。如今我已摆脱了那种神话——以为认真临摹经典,就能画得更好——其实没有那回事。圆了早先的痴梦,醒过来,发现一无所知,一无所见的年代,另有艺术的温床。但是看经典,临原作,仍是不可替代的经验。当年临摹时,我不断对着经典想:啊呀,原来你是这么画的!现在很少去美术馆看经典,看到了,发现所有经典对我说,走吧,小子,去忙你自己的画。

馆方规定:每个展厅的临摹者不能多于一人,这里展出的篇幅,仅说明我只能选择无人占据的展厅,并非不想临摹其他大师。我记得委拉斯凯兹专厅被一位美国青年霸占数周,老在打草稿,我在隔壁厅临摹哈尔斯,两天就画完了,他走过看见,不吱声,再也不跟我打招呼了。

我临摹经典的标准,非常幼稚:只想画得像。如果营生困难,我愿造假画。如果割除绘画的野心,我愿一天到晚临摹。后来画了那么多书籍画册,大约就是这种心理吧。但我写生的标准也很幼稚,也很低:只想画得像他(她)。苏东坡说:“绘画论形似,见于儿童邻”,我至今是个没出息的小儿。

- 时尚模特馆 -

《红色西服》,布面油彩,210 × 230 cm,2017

据说,四十多年前,从巴黎归来的宋怀桂女士组建了中国第一支时尚模特队。她是中央美院六十年代毕业生,远嫁法国,开放后归来,发现大街上的中国青年“还是好看”,于是起念。希望如今看惯时尚的青年,包括一代代模特,记得她。

时尚模特是时尚摄影家的瞄准对象。我从未想到会来画时尚模特,也不知道为什么画。谢谢宾利公司的姚总为我提供所有模特,他(她)们全都好高,好乖,在画布前颤巍巍站立着,无可奈何。他(她)们是改革开放的活证据。四、五十年前,我的同龄人也有格外高挑的男女,瘦伶伶地晃悠着,大多在工厂农村,草草一生,现在都是老头老太了。

- 佛洛伦萨馆 -

《旅居佛洛伦萨的安娜夫妇》,

布面油彩,199.6×199.7cm,2017

刘小东周游列国画写生,给我大胆的启示:为什么我们不能画外国人?前年,佛洛伦萨一所学校给我三十天走访写生的机会,画了十来幅。他(她)们并不都是意大利人。展开红色羽毛的女士和她丈夫,是来自哥伦比业的喜剧演员,群像中间的小提琴手,来自伊朗,人丛中还有中国留学生,其中一位女生甚至将她在东北家里的狗带来同住。右侧那位瘦长的男士是意大利诗人。我说,你好高啊!他静静地说:这不是我的错。

- 伦敦馆 -

《扮演亨利八世的老人》,布面油彩,152.5 × 122 cm,2018

去年在伦敦画了二十来幅人物写生。模特哪里找呢?是先前的学生吴雯帮着我从大街上拉来的。十五年前她因两课考试的一分之差,被拒绝,当不了研究生,现在早已是伦敦的职业画家——这位浑身戏装的约翰先生是扮演亨利八世的老演员,他特意带来了充任亨利八世六任妻子的木偶。之后,约翰坚持请我画他的裸体。他幼年亲历战后伦敦的食品配给和美援,有一天母亲带回香蕉,令他惊喜。我也第一次画了黑人,瞧着皮肤的紫光,我发现黑人又好看,又好画。那位挺立的黑人大叔与我同龄,身手矫健,是街头舞蹈家。

- 静物馆 -

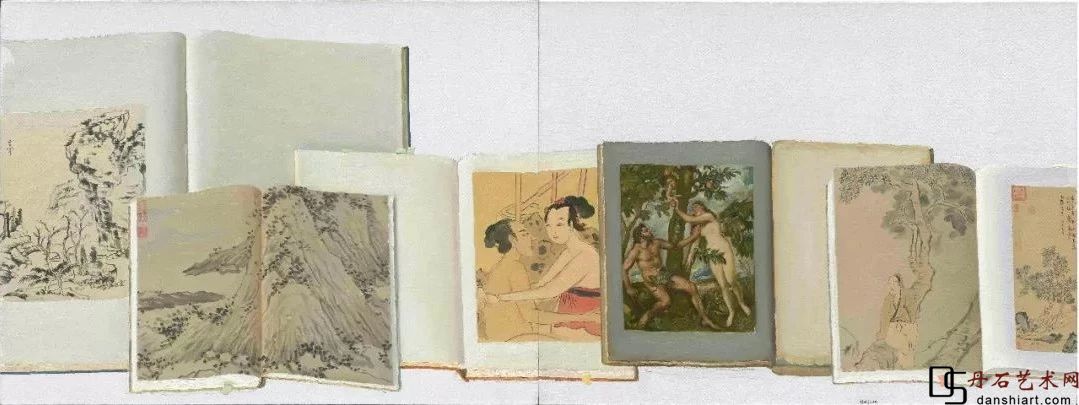

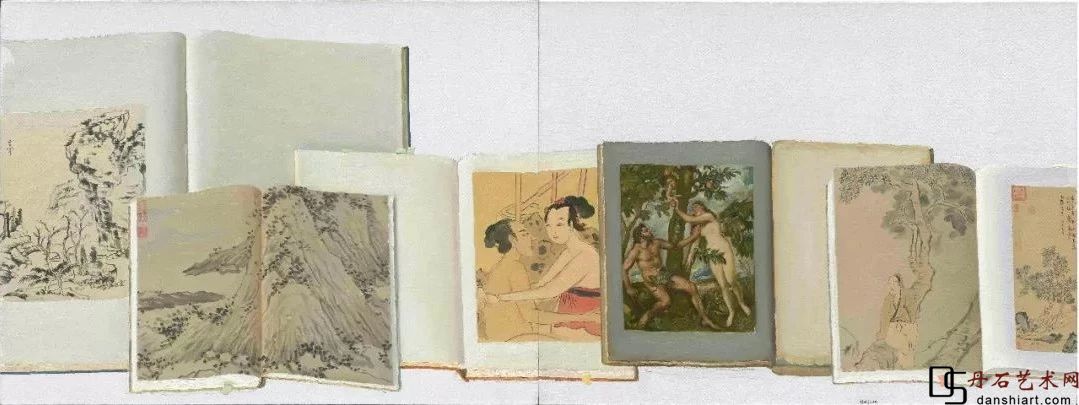

《沈周与董其昌双重奏》,布面油画,101.2 × 228.3cm,2014

算起来,从1997年画开始弄第一幅画册写生,二十二年了,时断时续,但凡一时不知画什么,就把画册摊在地上画,那是最容易进入状态的写生。但我至今不知道为什么弄这套把戏。有几位青年为之写评论,讲出好多道理,可是画这些静物时,我什么也没想。

画中的西洋画画册,不少是欧美五六十年代手工套色的老版本,国画画册,则半数取京都书摊的旧货,比我们同类产品更斯文,更雅。书法帖,几乎全是日本版。要之,市面上画册万千,花花绿绿,入画者不及百分之一。当然,这是我的偏见与偏爱,不足为训。

用油画玩山水画效果,瞧着很像,其实不难,描画哈尔斯、委拉斯凯兹,那才烦。人看我写生晋唐书帖,以为我练过字,实在是误会。油画笔书写二王或张旭的狂草,既开心又容易,不信你试试。据说许多唐宋名碑的刻字师傅根本不识字,我的勾当,亦属同理。

《明人与鲁本斯》,布面油彩,76 × 202 cm,2015

2014年苏博馆长要我去办展览,画了一批静物。之后五年没画了,今岁又涂抹一批。早先我就想画得大些,摆好多画册,但是不敢;早先总想把画册稍微放得歪斜散乱些,但是不敢,今年呢,终于有点敢了,还想得寸进尺,空白处弄点涂鸦破一破,但是战战兢兢,如履薄冰。放胆画画多么不易啊,看到别人肆意放胆的画面,我总是惭愧。

《皮鞋》,布面油彩,40.8 × 50.9 cm,1990

策展人崔灿灿坚持设立这组对比:将我小时候画的番茄,去纽约后画的皮鞋,与我的画册写生并列对比。原因呢,可能是我把画册系列强行称之为“静物”。我喜欢风景画,可是不会,喜欢静物画,也画不好水果与花,直到弄出不伦不类的画册写生,无以名之,就管它叫静物。这些“静物”实在是耍无赖——画中没有一件我的作品,但每块布签着我的名。

- 《局部》放映馆 -

诸位如果看得下去,不必相信我的胡扯。我不是在上课,只想哄骗大家看画。视频的品质取决于剪辑、配图、音乐,而未必是讲述者,认真说,《局部》是导演谢梦茜的作品。顺便一提,今春在意大利拍摄的第三季已经剪出几集,蛮好看的,目前不知道哪里会播放。

▼

如何看待 退步?

策展人|崔灿灿

“退步”取自陈丹青的一本文集《退步集》,它是展览故事中最主要的一个叙事线索,以系列之间的“进退”作为一种假设和隐喻,重新看待陈丹青的绘画从1968年至今所发生的变化。

谈论绘画的变化,陈丹青是一个具有代表性的案例,他在70年代末的作品成为那个时代的经典。此后,他去往纽约的经历,再次和许多艺术家的轨迹重合。2000年回国定居后,他的许多作品、言论、行动和出版,又总把他不断推向争议的核心地带。陈丹青的作品像丢入河流中的石块,总能泛起各种波纹。这个波纹不一定是艺术,但它是艺术的话题,评论者期待表明变化,得出结论的话题。

波纹在今天的艺术史中,远比石头更重要。

艺术史总对棘手且富有争议性的事情,倍感兴趣。以在谈论问题中,理清问题。理清,需要适当的距离和恰到好处的时机,才能接近“衡量标尺”的客观和有效。

在这个普遍纪念的年份,我们距离陈丹青早期作品有50多年的时间,因为我们不同的视界和感受,对这50多年的发生有着不同的截取与理解。如果,这50年以开始为起点,我们会轻易的发现,艺术和个人的变化天翻地覆。如果,这50年以结果为标准,艺术和个人的变化,总能得出一个“进步”或是“退步”的结论。

《第一幅静物画》,纸本油彩,12.2×20.5 cm,1968年,15岁

“退步”在陈丹青五十年的艺术中,有多种含义,一方面,它是积极的自由,指向个人在创作中的主动选择,选择坚持什么和放弃什么,在这些选择背后,个人对于时代和自我做出的积极的回应。

另一方面,它是消极的自由,在绘画今天的境遇中,在个人难以作为的历史中,艺术退回到了它最初的状态,亦如陈丹青在1968年的那几件作品,没有明确的风格,没有说教的成份,只是一个青年人最初的兴趣和热情。

只是在今天,讨论“进步”与“后退”,讨论这两种自由显得尤为重要。

“我本想成为一个画家,然而我却成为毕加索”。这个流传了许多版本的话语,如今在经历了现代主义的原创,后现代主义的多元个体之后,有了全新的处境和指向。

陈丹青个人的经历,他所创作的绘画的历史,所显现的光荣与梦想,亦或是放弃和退步,游弋在苏联绘画,法国绘画,西藏组画,纽约的临摹,北京的写生系列的缝隙之间。既不是这般,又不是那样的存在秩序,在一个人身上发生各种奇妙的反应。

最终,他既不是一个全然的画家,也不是作家或者公知。他所经历的那些时代,不同的城市与画作,各色的故事和人物,汇集在一起,成为陈丹青。

陈丹青个展

退 步

1968 - 2019

策展人:崔灿灿

展期:2019.11.02 - 12.28

地点:当代唐人艺术中心 北京第一 & 第二空间

前 言

上世纪六十年代的学画少年,顶多玩玩水彩,弄不起油画。1967年,机会来了:全国工厂农村要画巨幅领袖像,我跟着中学美术老师章明炎四处干活儿,每接一单,剩余的颜料画笔就归我。用了多久呢?直到25岁上学,29岁去纽约。

鱼皮膏,晶状的褐色硬块,扔一小撮放锅里熬成油脂,涂在硬纸上,干了,就能画油画。当年画布贵重,日后的西藏组画也画在硬纸上,美院画材店有卖,五毛钱一张。

记忆是个累赘。许多事我总迟钝而落后,变过半百还自己绷布框,渐渐弄不动了,年轻人说,给画铺子打个电话,随便什么尺寸、好布、涂料,都给你整好了送过来。

如今的日子,真和做梦一样。

我曾看过很多很多大型回顾展。后来才意识到,梵高、马奈、库尔贝、卡拉瓦乔,从未看过自己毕生的作品挂在一起。我们凭什么比前人幸运?

今次这份展览谈不上回顾,因为上墙的油画不及历年涂抹的十分之一,但时间跨度是五十年。回看五十多年的勾当,不知作何感想,艺术家,其实未必了解自己。

策展人崔灿灿是隔代青年,能以远距离看待老家伙。经他梳理,居然将我分殊的作品拨为好几个单元,以资对照。我发现了什么呢?当局者迷,我还是不知作何感想。

谢谢一路给我影响、指教和批评的同行。谢谢油画院近年帮我张罗画画的朋友们。谢谢大家来看。

陈丹青

▼

画 作

(部 分)

- 自画像馆 -

自画像《15岁》,布面油彩,23 × 15.5cm,1968

自画像常被喻为自恋,我少年时画自己,只因手痒,找不到模特,就画自己。倏忽过六十岁,又涂两幅,有点“立此为证”的意思,其中一幅弄到半当中,就放弃了。我建议诸位也试试瞧着镜子一笔笔画“自己”,那是奇怪的经验:你会发现另一个疑似像你的家伙。

- 早期作品馆 -

《米开朗琪罗》,纸本素描,27 × 19.5cm,1969

小时候看不起自己的画,现在看得起了,不因为画得好,而是这些画老了,是我自己的上古时代。少年时,我盼着变成经验丰富的老画家。现在终于老了,再也变不回憨傻少年啦——幼稚多好,没头没脑多好,半生不熟多好,遇见如今密密麻麻的考前班孩子,惊觉自己居然躲过考试与分数的重重关卡,多好啊!

《松江小村》,纸本油彩,11 × 18 cm,1968

草芽、青苗,总归是真心的,人面对几十年前的画,也总归会原谅吧,现在好意思配了镜框,挂出来,前提是,你得后来又画几十年,当初的幼稚这才可看。那年月,不少同龄朋友比我画得好,可惜后来不玩了,消失了。现在偶尔见到初学者的涂抹,虎虎有生气,我不禁赞美而羡慕,可是他们显然不相信,以为我是装出来的。

- 工农写生馆 -

《江北地主》,纸本油彩,54 × 39 cm,1977

七十年代我画工农,和现在回看四十多年前画的工农,感觉不一样。怎么不一样呢,却说不出。那个时代没眼界,没展览,没有艺术学院,也没艺术批评,我向任何那时的俊杰学习,画完了到处找人讨教,彼此大谈笔触啊、调子啊、对比啊,等等等等,批评我的家伙说,你们上海人就知道技巧,我心里痛恨,但也就从此偷偷学习所谓北方的、苏派的画法,巴望渐渐牛逼起来。

如今和我同代的老工人,肯定下岗了,老少农民则多半成了杂工。我常惊讶自己当过农民,早期画中的庄稼汉,就是村里的乡亲,出村远走后,我与农民永远分离了。知青老来喜欢回到落户的地方,我不愿去,那是太动感情的旅程。我仍记得走向荒村的山路,带我下地干活的穷大叔们恐怕早已死了,变成后坡的土坟。

- 西藏组画馆 -

《进城(一)》,纸本油彩,52.5 × 78.4cm,1980

我忘了《西藏组画》怎么画出来,只记得过几天画完一张,过几天又画完一张。因为画在纸上,拿回北京时靠在墙上给人看,不断滑倒,不断扶起来。后来美院的老师傅拿去裱在木板上,配了当时被认为考究的镜框。这回,谢谢中国油画院修复室青年又为我配了考究的镜框。

- 临摹原作馆 -

《艾尔·格列柯》,布面油彩,51 × 40.3 cm,1986

我这辈油画人还是牵连着上代的传奇。封闭年代,一想到留法留苏前辈居然能进博物馆临摹名画,简直痛不欲生。如今我已摆脱了那种神话——以为认真临摹经典,就能画得更好——其实没有那回事。圆了早先的痴梦,醒过来,发现一无所知,一无所见的年代,另有艺术的温床。但是看经典,临原作,仍是不可替代的经验。当年临摹时,我不断对着经典想:啊呀,原来你是这么画的!现在很少去美术馆看经典,看到了,发现所有经典对我说,走吧,小子,去忙你自己的画。

馆方规定:每个展厅的临摹者不能多于一人,这里展出的篇幅,仅说明我只能选择无人占据的展厅,并非不想临摹其他大师。我记得委拉斯凯兹专厅被一位美国青年霸占数周,老在打草稿,我在隔壁厅临摹哈尔斯,两天就画完了,他走过看见,不吱声,再也不跟我打招呼了。

我临摹经典的标准,非常幼稚:只想画得像。如果营生困难,我愿造假画。如果割除绘画的野心,我愿一天到晚临摹。后来画了那么多书籍画册,大约就是这种心理吧。但我写生的标准也很幼稚,也很低:只想画得像他(她)。苏东坡说:“绘画论形似,见于儿童邻”,我至今是个没出息的小儿。

- 时尚模特馆 -

《红色西服》,布面油彩,210 × 230 cm,2017

据说,四十多年前,从巴黎归来的宋怀桂女士组建了中国第一支时尚模特队。她是中央美院六十年代毕业生,远嫁法国,开放后归来,发现大街上的中国青年“还是好看”,于是起念。希望如今看惯时尚的青年,包括一代代模特,记得她。

时尚模特是时尚摄影家的瞄准对象。我从未想到会来画时尚模特,也不知道为什么画。谢谢宾利公司的姚总为我提供所有模特,他(她)们全都好高,好乖,在画布前颤巍巍站立着,无可奈何。他(她)们是改革开放的活证据。四、五十年前,我的同龄人也有格外高挑的男女,瘦伶伶地晃悠着,大多在工厂农村,草草一生,现在都是老头老太了。

- 佛洛伦萨馆 -

《旅居佛洛伦萨的安娜夫妇》,

布面油彩,199.6×199.7cm,2017

刘小东周游列国画写生,给我大胆的启示:为什么我们不能画外国人?前年,佛洛伦萨一所学校给我三十天走访写生的机会,画了十来幅。他(她)们并不都是意大利人。展开红色羽毛的女士和她丈夫,是来自哥伦比业的喜剧演员,群像中间的小提琴手,来自伊朗,人丛中还有中国留学生,其中一位女生甚至将她在东北家里的狗带来同住。右侧那位瘦长的男士是意大利诗人。我说,你好高啊!他静静地说:这不是我的错。

- 伦敦馆 -

《扮演亨利八世的老人》,布面油彩,152.5 × 122 cm,2018

去年在伦敦画了二十来幅人物写生。模特哪里找呢?是先前的学生吴雯帮着我从大街上拉来的。十五年前她因两课考试的一分之差,被拒绝,当不了研究生,现在早已是伦敦的职业画家——这位浑身戏装的约翰先生是扮演亨利八世的老演员,他特意带来了充任亨利八世六任妻子的木偶。之后,约翰坚持请我画他的裸体。他幼年亲历战后伦敦的食品配给和美援,有一天母亲带回香蕉,令他惊喜。我也第一次画了黑人,瞧着皮肤的紫光,我发现黑人又好看,又好画。那位挺立的黑人大叔与我同龄,身手矫健,是街头舞蹈家。

- 静物馆 -

《沈周与董其昌双重奏》,布面油画,101.2 × 228.3cm,2014

算起来,从1997年画开始弄第一幅画册写生,二十二年了,时断时续,但凡一时不知画什么,就把画册摊在地上画,那是最容易进入状态的写生。但我至今不知道为什么弄这套把戏。有几位青年为之写评论,讲出好多道理,可是画这些静物时,我什么也没想。

画中的西洋画画册,不少是欧美五六十年代手工套色的老版本,国画画册,则半数取京都书摊的旧货,比我们同类产品更斯文,更雅。书法帖,几乎全是日本版。要之,市面上画册万千,花花绿绿,入画者不及百分之一。当然,这是我的偏见与偏爱,不足为训。

用油画玩山水画效果,瞧着很像,其实不难,描画哈尔斯、委拉斯凯兹,那才烦。人看我写生晋唐书帖,以为我练过字,实在是误会。油画笔书写二王或张旭的狂草,既开心又容易,不信你试试。据说许多唐宋名碑的刻字师傅根本不识字,我的勾当,亦属同理。

《明人与鲁本斯》,布面油彩,76 × 202 cm,2015

2014年苏博馆长要我去办展览,画了一批静物。之后五年没画了,今岁又涂抹一批。早先我就想画得大些,摆好多画册,但是不敢;早先总想把画册稍微放得歪斜散乱些,但是不敢,今年呢,终于有点敢了,还想得寸进尺,空白处弄点涂鸦破一破,但是战战兢兢,如履薄冰。放胆画画多么不易啊,看到别人肆意放胆的画面,我总是惭愧。

《皮鞋》,布面油彩,40.8 × 50.9 cm,1990

策展人崔灿灿坚持设立这组对比:将我小时候画的番茄,去纽约后画的皮鞋,与我的画册写生并列对比。原因呢,可能是我把画册系列强行称之为“静物”。我喜欢风景画,可是不会,喜欢静物画,也画不好水果与花,直到弄出不伦不类的画册写生,无以名之,就管它叫静物。这些“静物”实在是耍无赖——画中没有一件我的作品,但每块布签着我的名。

- 《局部》放映馆 -

诸位如果看得下去,不必相信我的胡扯。我不是在上课,只想哄骗大家看画。视频的品质取决于剪辑、配图、音乐,而未必是讲述者,认真说,《局部》是导演谢梦茜的作品。顺便一提,今春在意大利拍摄的第三季已经剪出几集,蛮好看的,目前不知道哪里会播放。

▼

如何看待 退步?

策展人|崔灿灿

“退步”取自陈丹青的一本文集《退步集》,它是展览故事中最主要的一个叙事线索,以系列之间的“进退”作为一种假设和隐喻,重新看待陈丹青的绘画从1968年至今所发生的变化。

谈论绘画的变化,陈丹青是一个具有代表性的案例,他在70年代末的作品成为那个时代的经典。此后,他去往纽约的经历,再次和许多艺术家的轨迹重合。2000年回国定居后,他的许多作品、言论、行动和出版,又总把他不断推向争议的核心地带。陈丹青的作品像丢入河流中的石块,总能泛起各种波纹。这个波纹不一定是艺术,但它是艺术的话题,评论者期待表明变化,得出结论的话题。

波纹在今天的艺术史中,远比石头更重要。

艺术史总对棘手且富有争议性的事情,倍感兴趣。以在谈论问题中,理清问题。理清,需要适当的距离和恰到好处的时机,才能接近“衡量标尺”的客观和有效。

在这个普遍纪念的年份,我们距离陈丹青早期作品有50多年的时间,因为我们不同的视界和感受,对这50多年的发生有着不同的截取与理解。如果,这50年以开始为起点,我们会轻易的发现,艺术和个人的变化天翻地覆。如果,这50年以结果为标准,艺术和个人的变化,总能得出一个“进步”或是“退步”的结论。

《第一幅静物画》,纸本油彩,12.2×20.5 cm,1968年,15岁

“退步”在陈丹青五十年的艺术中,有多种含义,一方面,它是积极的自由,指向个人在创作中的主动选择,选择坚持什么和放弃什么,在这些选择背后,个人对于时代和自我做出的积极的回应。

另一方面,它是消极的自由,在绘画今天的境遇中,在个人难以作为的历史中,艺术退回到了它最初的状态,亦如陈丹青在1968年的那几件作品,没有明确的风格,没有说教的成份,只是一个青年人最初的兴趣和热情。

只是在今天,讨论“进步”与“后退”,讨论这两种自由显得尤为重要。

“我本想成为一个画家,然而我却成为毕加索”。这个流传了许多版本的话语,如今在经历了现代主义的原创,后现代主义的多元个体之后,有了全新的处境和指向。

陈丹青个人的经历,他所创作的绘画的历史,所显现的光荣与梦想,亦或是放弃和退步,游弋在苏联绘画,法国绘画,西藏组画,纽约的临摹,北京的写生系列的缝隙之间。既不是这般,又不是那样的存在秩序,在一个人身上发生各种奇妙的反应。

最终,他既不是一个全然的画家,也不是作家或者公知。他所经历的那些时代,不同的城市与画作,各色的故事和人物,汇集在一起,成为陈丹青。

2019年10月25日

*本文由「当代唐人艺术中心」授权刊载,内容有删节

*本文由「当代唐人艺术中心」授权刊载,内容有删节